今から知って備える2024年度(令和6年度)調剤報酬改定ー前編ー

公開日2023/12/27

最終更新日2023/12/27

2024年度(令和6年度)の改定は、診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬が同時に改定される、トリプル改定となる。具体的な改定内容についてはまだ確定していないが、大方針を押さえておくことで、今から何を準備すべきか、何ができるかを考え、先手を打っていくためのヒントになる。

この記事では現時点までの関係機関の議論を踏まえ、おさえておきたい重要なポイントをお伝えしたい。

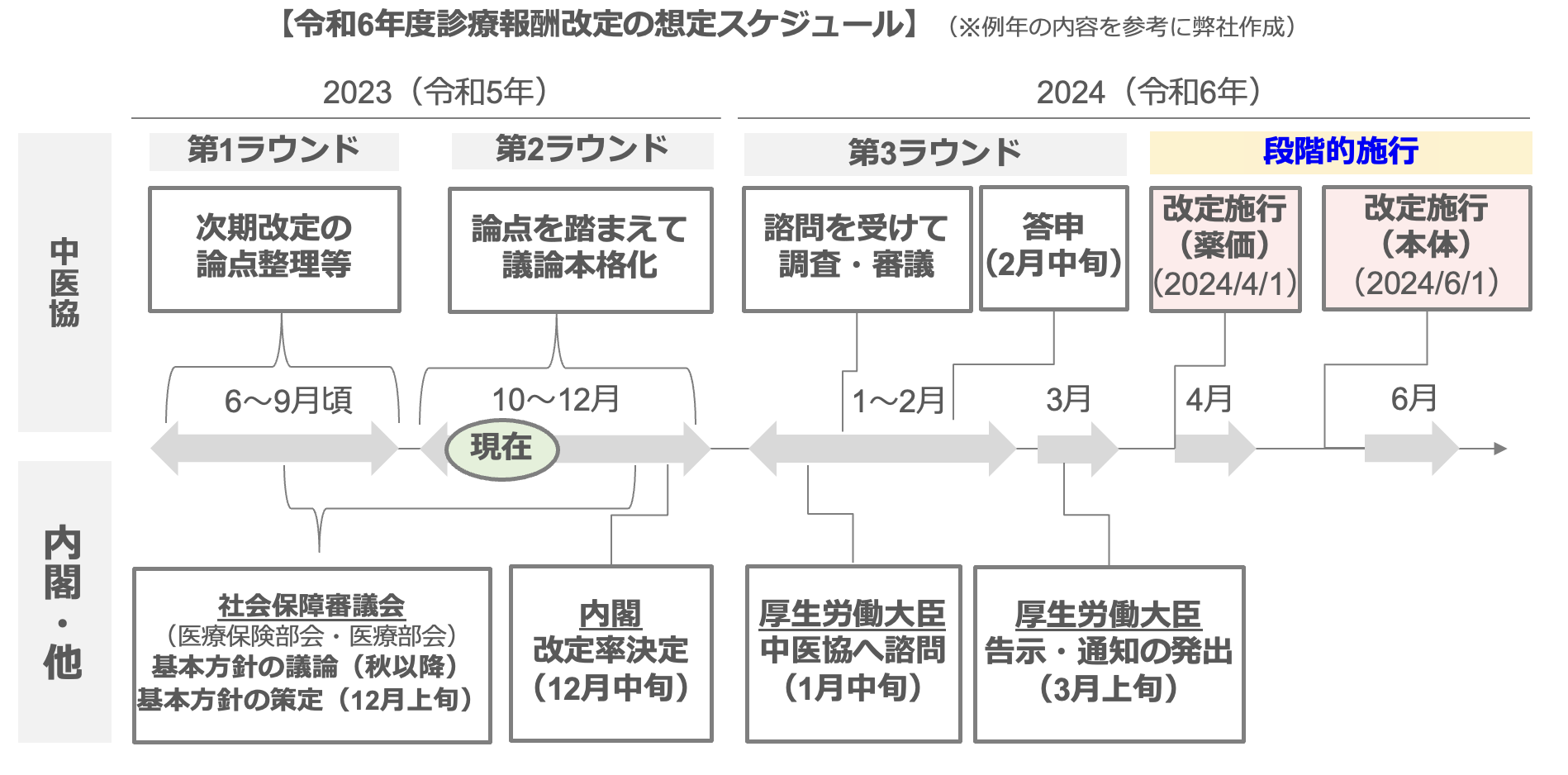

令和6年度調剤報酬改定のスケジュール

これまで4月施行だった改定だが、今回は2段階に分けての段階的施行となる。まず、第1段階として薬価改定は従来通り4月施行となり、第2段階として算定要件等の改定が6月1日に行われる。診療報酬改定DXの推進に向け、医療機関・薬局等やベンダの集中的な業務負荷を平準化するためである。

しかし、議論については従来通りで、現在までの論点整理等の第1ラウンド、その後、議論が本格化する第2ラウンド、1月末の個別改定項目、2月上旬の答申、3月上旬の告示といったスケジュールには変更はない。

令和6年度調剤報酬改定の方針整理

重要な3機関

改定の議論の進め方については中医協のみならず、内閣府、社会保障審議会といった機関も重要な役割を果たしている。そのためこれらの構造を理解することで、改定内容が決まる前段でどこでどのような議論がされているかがわかり、早期に備えるのに役立つ。

1.

内閣府: 予算編成過程を通じて「内閣が決定した改定率を所与の前提」とする。

2.

社会保障審議会: 「医療保険部会」「医療部会」で「基本方針」を策定する。

3.

中央社会保険医療協議会: 具体的な点数設定等を審議する。

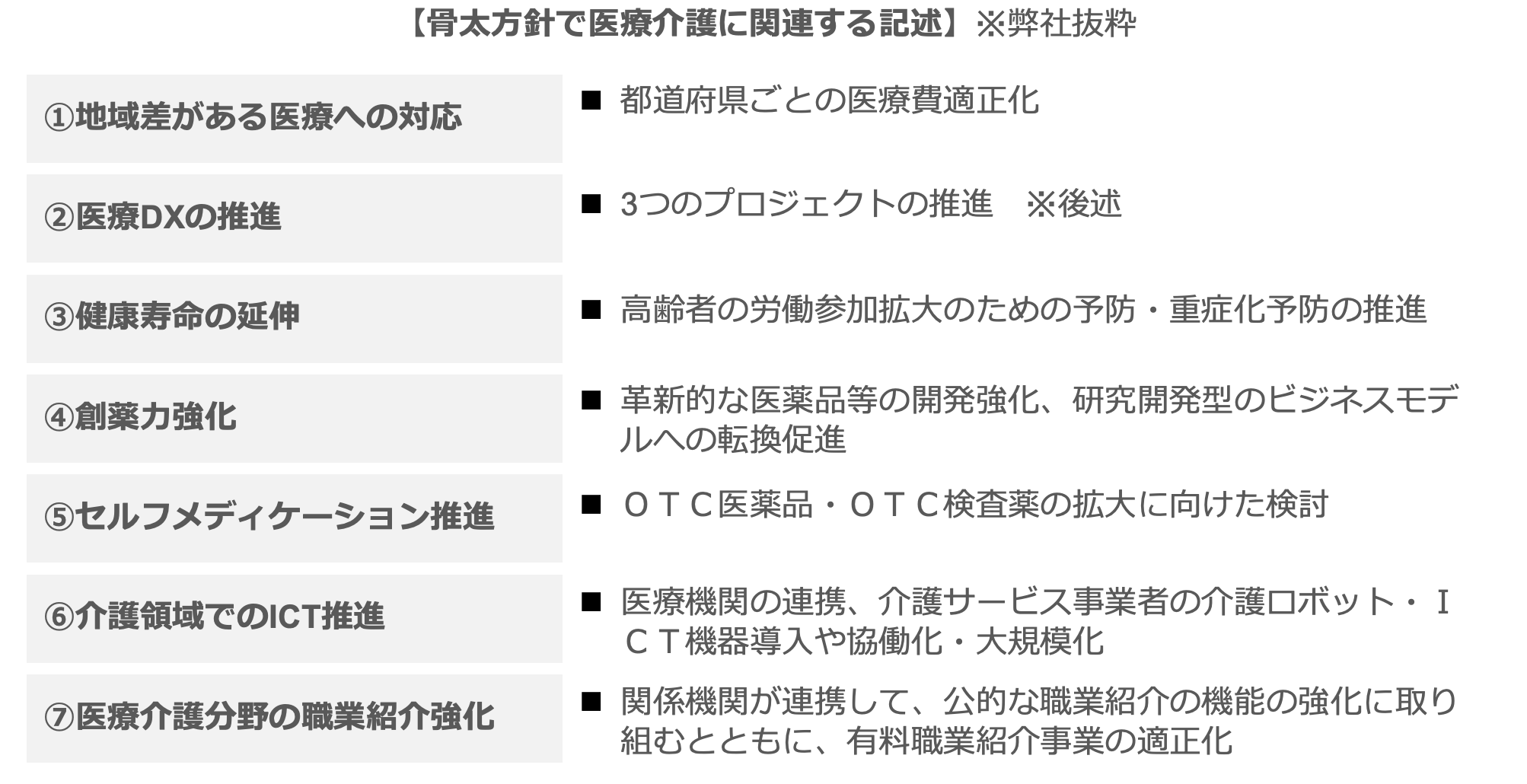

骨太方針を始めとする基本方針

① 経済財政運営と改革の基本方針2023(骨太方針2023)

最初に押さえておくべきは「経済財政運営と改革の基本方針」である。これは毎年6月中旬に閣議決定されるもので、いわゆる「骨太方針」と呼ばれるものである。骨太方針は政権の重要課題、予算編成の方向性を示す方針であり、医療のみならずあらゆる分野での方針が記載されている。その中で、医療と関連が深いのは「持続可能な社会保障制度の構築」であり、この内容が令和6年度改定に向けての大方針の一つと捉えることができる。

「現役世代の消費活性化による成長と分配の好循環を実現していくためには、医療・介護等の不断の改革によりワイズスペンディングを徹底し、保険料負担の上昇を抑制することが極めて重要」と記載されている。すなわち、少子高齢化・人口減少に伴う、医療の担い手の減少を見据え、その資源の「選択と集中」を断行するという内容である。

また、「社会保障分野における経済・財政一体改革の強化・推進」の項目では、限りある人的リソースの有効活用をするために、「デジタル技術の著しい進展に対応した改革を早期に進める」とあり、昨今取り上げられている「DX(デジタルトランスフォーメーション)」が求められる。

「持続可能な社会保障制度」について述べられている項目を整理すると、以下の通りである。

(出典:「経済財政運営と改革の基本方針2023 加速する新しい資本主義~未来への投資の拡大と構造的賃上げの実現~」 内閣府 令和5年6月16日))

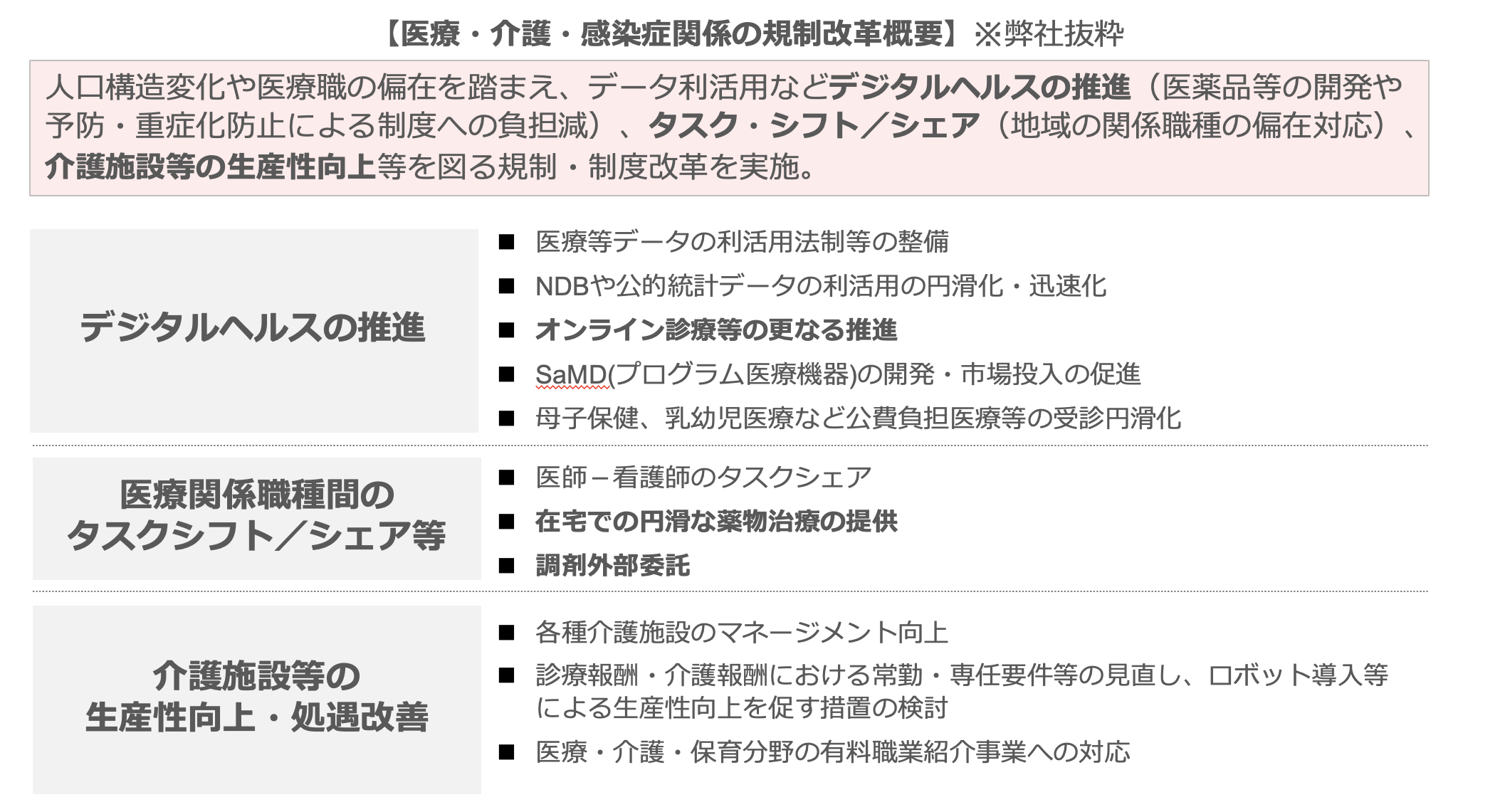

② 規制改革実施計画2023

規制改革実施計画とは医療分野に限らず、経済社会の構造改革を進める上で必要な在り方の改革を推進することを目的にしている計画である。

こちらも医療・介護のみならず、広い分野での規制改革の方向性が示されているが、ここでは関連する内容のみ抜粋すると以下の通りである。薬局業務そして報酬改定に関連するのは大きく分けて3項目である。オンライン服薬指導も含まれる「オンライン診療等の更なる推進」、薬剤師の職域拡大に関わる「在宅での円滑な薬物治療の提供」、「調剤業務の一部外部委託」である。

令和6年度調剤報酬改定の改定率

2023年12月20日、2024年度診療報酬(調剤報酬)改定の改定率が公表された。

診療報酬本体の全体の改定率は+0.88%とされた。(国費ベースで約800億円)

内訳は以下の通りである。

(1)

(2)~(4)を除く+0.46%を各科改定率(医科、歯科、調剤)として配分する。

それにより、医科は+0.52%、歯科は+0.57%、そして調剤改定率は+0.16%の引き上げとなる。(2)

看護職員・病院薬剤師その他の医療関係職種のベア引き上げのための特例的対応分(+0.61%)

(3)

入院時食事基準額の引き上げ対応分(+0.06%)

(4)

生活習慣病を中心とした管理料や処方箋料等の再編等の効率化・適正化分(-0.25%)

厚生労働省は、「良質な医療を効率的に提供する体制の整備等の観点から」、「医療DXの推進による医療情報の有効活用等」と「調剤基本料等の適正化」について「中央社会保険医療協議会での議論も踏まえて、改革を着実に進める。」と発表している。

令和6年度調剤報酬改定の基本方針(社会保障審議会)

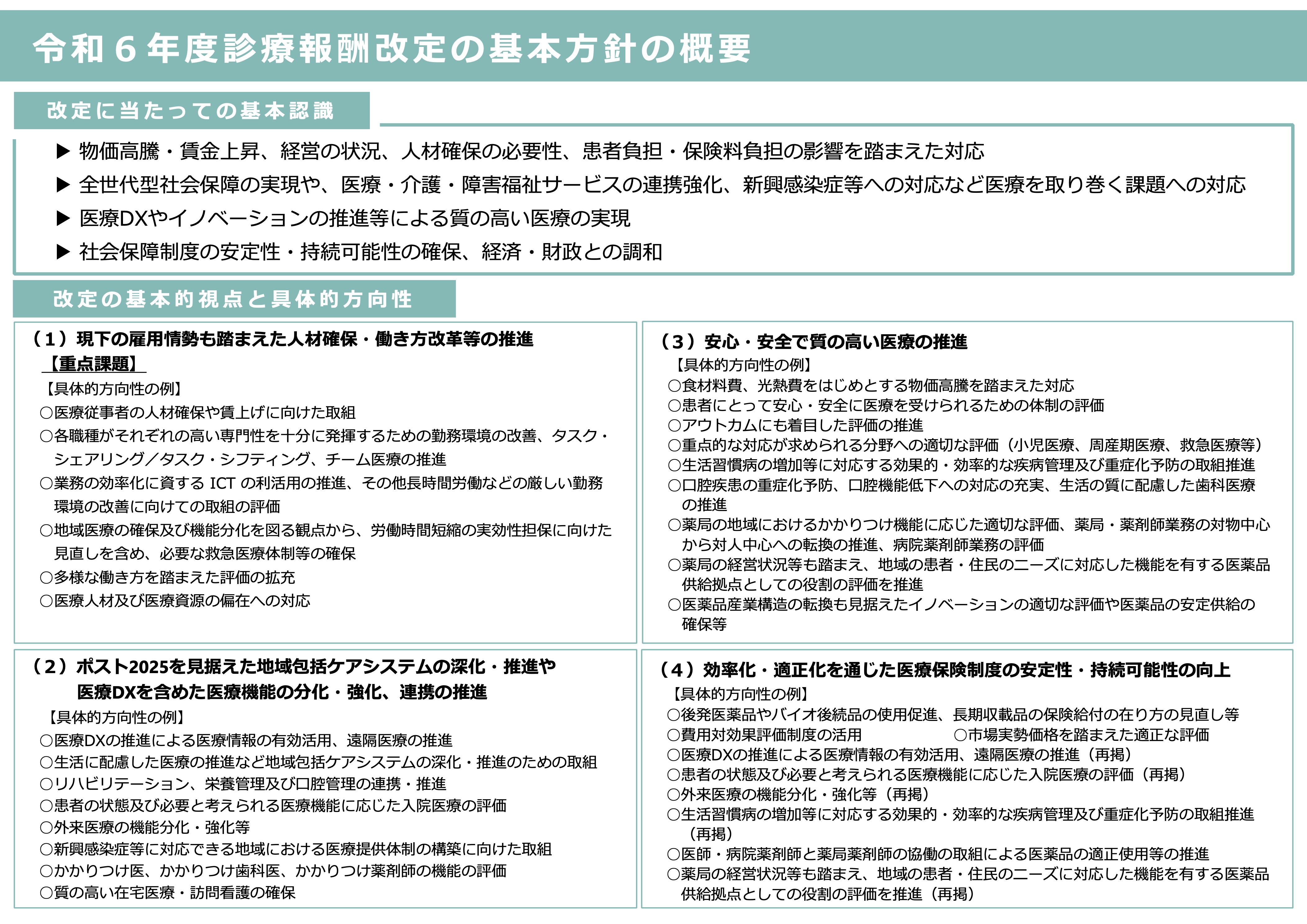

基本方針の中では「改定に当たっての基本認識」と「改定の基本的視点と具体的方向性」が整理されており、これが改定項目の骨格となる。

基本方針の文章がどの点数項目に繋がるものなのかを考えると、予測の精度が高まる。

(出典:令和6年度診療報酬改定の基本方針 厚生労働省 令和5年12月11日)

基本認識

「ポスト2025年のあるべき医療・ 介護の提供体制を見据え...『治し、支える』医療や個別ニーズに寄り添った介護を地域で完結して受けられるようにする」という記載があり、介護報酬改定と重ねて在宅医療領域の改定に影響してくることが分かる。

また、「医療情報の活用や医療機関間における連携のための取組等を含む医療DX を、国民にも働きかけつつ推進すること」や、骨太方針を踏まえた対応を行うことも記載されている。

改定の基本的視点と具体的方向性

これが個別改定項目いわゆる短冊と言われるものの骨格になる。

以下の4つが掲げられている。

(1)

現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進 【重点課題】

(2)

ポスト2025を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や 医療DXを含めた医療機能の分化・強化、連携の推進

医療DX、地域包括ケア、新興感染症対応、かかりつけといったキーワードに注目したい。

(3)

安心・安全で質の高い医療の推進

アウトカム評価の推進、対物中心から対人中心への転換の推進について触れられる。

(4)

効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上

後発医薬品やバイオ後続品の使用促進がキーワードとなる。

令和6年度改定で特筆すべきなのは、ここ数年とは明確に異なり「医療DX」や「人材確保、生産性向上」について明記されており、具体的に実施事項の方向性が示されていることである。「少子高齢化・人口減少」への危機意識が読み取れるものと捉えることができる。

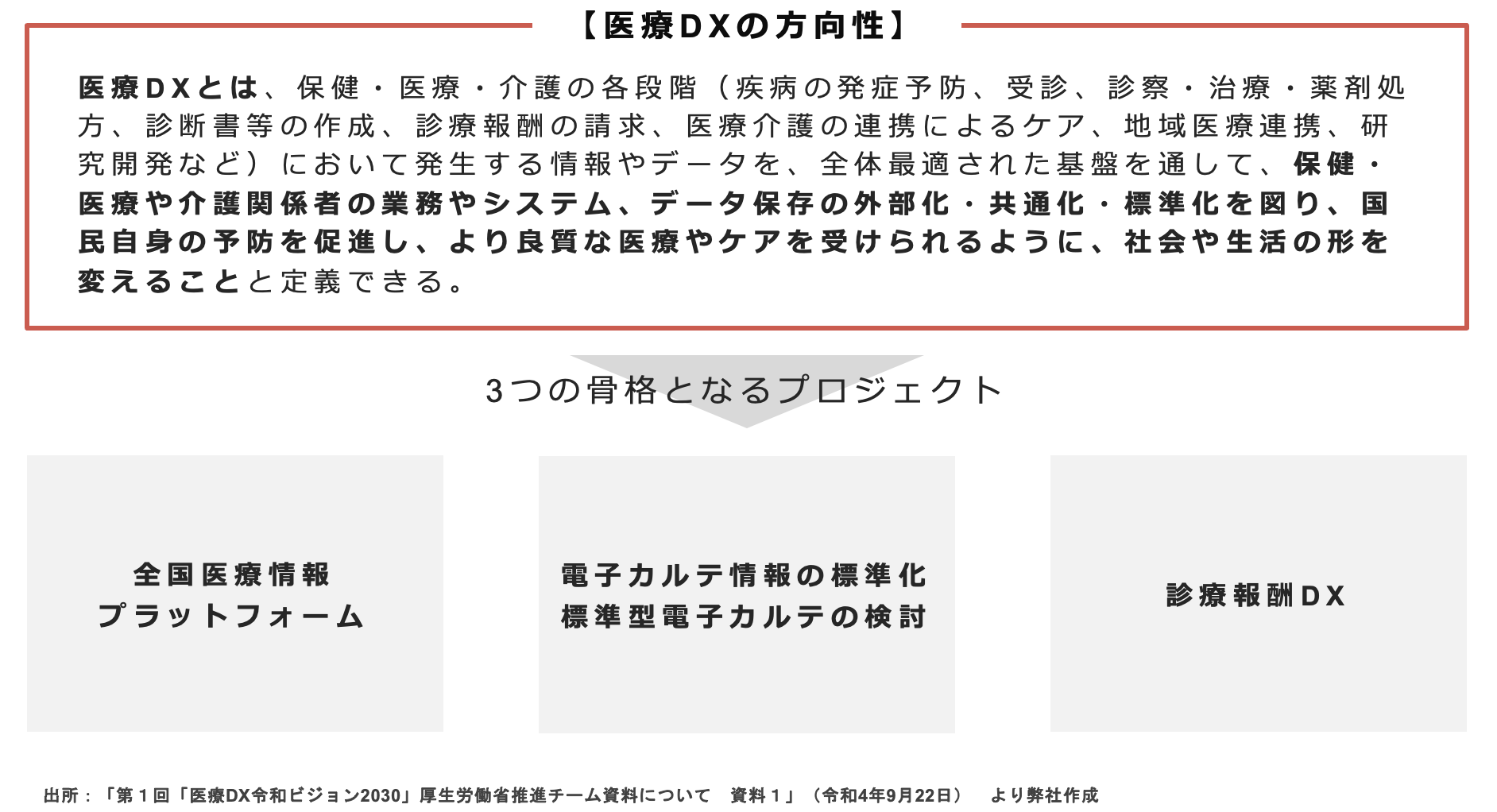

医療DX

本記事でもこれまで何度か出てきたワードだが、2024年度診療報酬改定で重要なトピックとなるのが医療DXである。「医療DX」というのは令和4年10月に設置された、内閣府、厚労省、デジタル庁、総務省、経産省で構成される大きな取り組みのことである。

「少子高齢化・人口減少」時代における医療提供資源をどう維持するかということが医療DXの推進背景にあり、国は本気であり確実に進んでいく。

方向性としては以下のように定義されており、下段の3つのプロジェクトが骨格となっている。

薬局業界に特に関連が深いのは、全国医療情報プラットフォームである。電子処方箋もこの構成要素の一つで、あらゆる医療健康情報をクラウド間連携し、患者に個別最適な医療が提供できる情報基盤をつくることを目指している。

これにより、身近な業務で言うと重複投薬や相互作用のチェックもより精度高く、かつ簡便にできるようになり、重防加算の見直しに影響を与え得るものとなる。

一方で、これらの情報基盤の活用による高度な薬学的介入が評価される時代になってくることが想定され、これを見据えた価値提供を現行業務に組み込むことが重要なポイントになる。

今後さらに対人業務への評価に傾斜することも踏まえ、医療DXによって何が本質的な対人業務として残っていくかを捉え、今からその提供体制を構築することが薬局における重要な戦略になると考えられる。

改定考える上での論点整理

最後に、中医協での議論を踏まえた具体的な内容について紹介する。

前提として、現在までの議論では具体的な点数や算定要件の改定内容の確定的な情報については出されていない。しかし、前段の大方針を踏まえ、何が重点項目で、どのような方向性に移り変わるのか、ある程度見えてきている。

以下の4つの論点が整理されている。

1.

かかりつけ薬剤師・薬局

①

かかりつけ薬剤師指導料との併算定業務について

②

地域の薬局との連携による夜間休日対応の継続体制について

③

調剤後のフォローアップにおける評価の拡充について

④

服薬情報提供書の在り方について

⑤

医療ー介護連携における情報提供の在り方について

2.

重複投薬、ポリファーマシー及び残薬等への対応(調剤料の見直しに伴う評価のあり方)

①

前回改定を踏まえた対物業務の評価について

②

重複投薬、ポリファーマシー解消に向けた調剤管理加算への取組について

3.

医療用麻薬の供給体制

①

在宅医療の推進に向けた医療用麻薬の提供体制確保について

②

医療用麻薬の無菌調製に関する評価について

4.

その他

①

財政制度等審議会での論点について(調剤基本料、地域支援体制加算)

続きは下のバナーをクリックした先にある資料からご覧いただけます。

ぜひお手元にダウンロードしてお役立てください。

いち早く内容をキャッチアップすることにより、明日以降の業務をどう見直していくべきか、改定に備えて薬局経営をどのように変えていくか、といった点を考えるきっかけになれば幸いです。

監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師

「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。

執筆者のご紹介

執筆者:林 亜紀(はやし あき)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM

救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。

免責事項:当サイトに掲載されている情報の正確性には万全を期しておりますが、解釈に幅があるもの、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性がございます。利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、当社は責任を負いません。