2024年4月から何が変わる?電子版お薬手帳ガイドラインが薬局に与える影響

公開日2024/4/9

最終更新日2024/4/9

電子版お薬手帳ガイドラインとは?

電子版お薬手帳ガイドライン(厚生労働省)は、2023年(令和5年)3月31日に厚生労働省医薬・生活衛生局総務課より発出されました。

電子処方箋の運用開始、マイナポータルを通じた閲覧範囲の拡大といったデジタル技術の進展を踏まえて、電子版お薬手帳に求められる役割・機能をまとめています。また、ガイドラインの中では機能的な要件だけではなく、要指導医薬品・一般用医薬品を含めた薬剤情報の一元的な管理の重要性が整理されています。

ガイドラインの対象となるのは、患者にお薬の利活用をする薬局・医療機関と、電子版お薬手帳サービスの提供やデータ保存を行う運営事業者です。

ここがポイント!

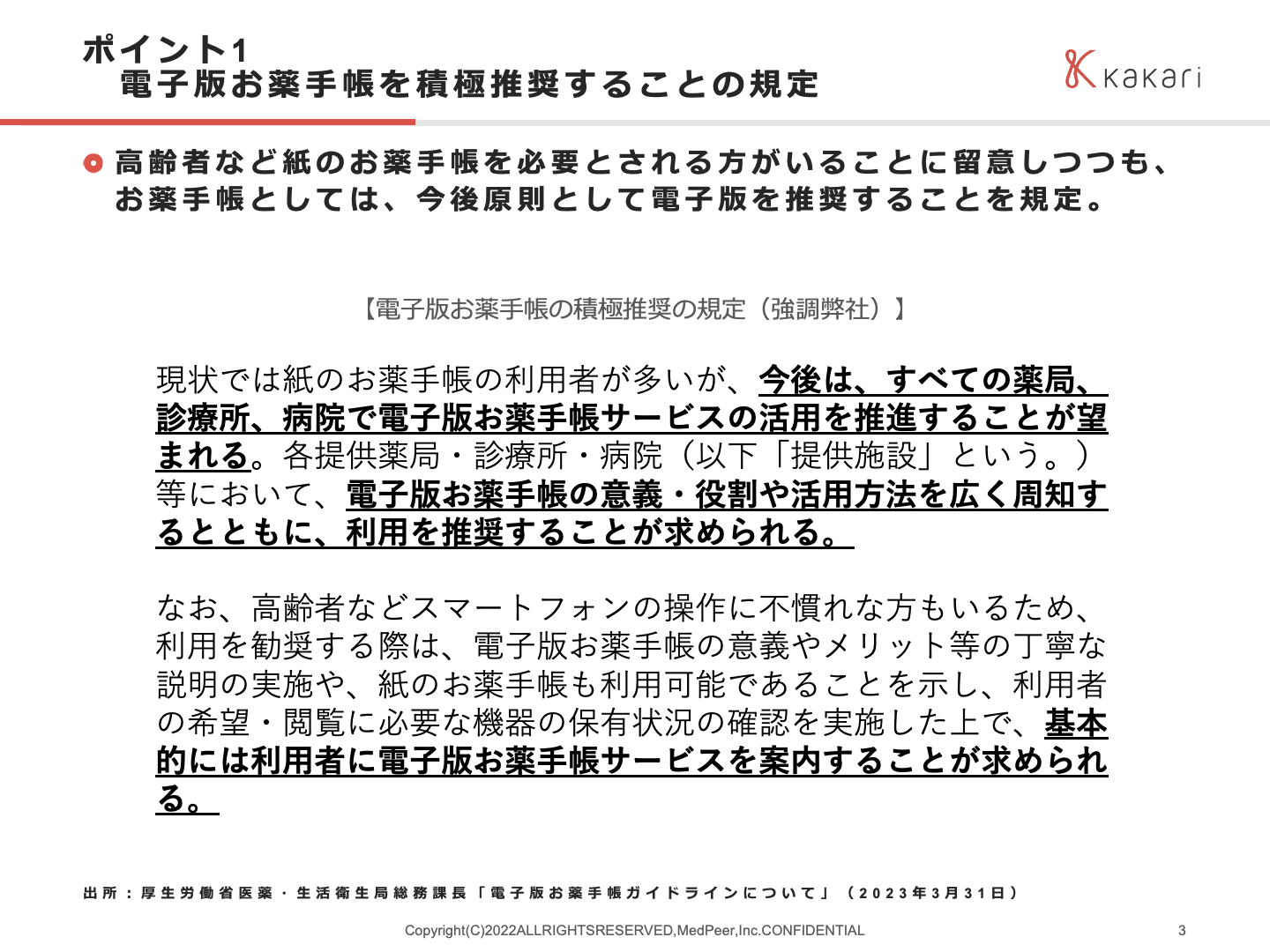

電子版お薬手帳ガイドラインでは、「実装すべき機能」、「実装が望ましい機能」、 「将来的に実装が望ましい機能」の3段階に分けて、電子版お薬手帳に求められる機能を体系的に整理しています。「実装すべき機能」については、本通知の発出から1年、つまり2024年(令和6年)3月31日を目処に実装するように求められていました。

電子版お薬手帳ガイドラインのポイント

2024年4月は、電子版お薬手帳の利活用の在り方が変わる重要な局面です。これから、電子版お薬手帳ガイドラインで規定されているポイントを3つに分けて紹介します。

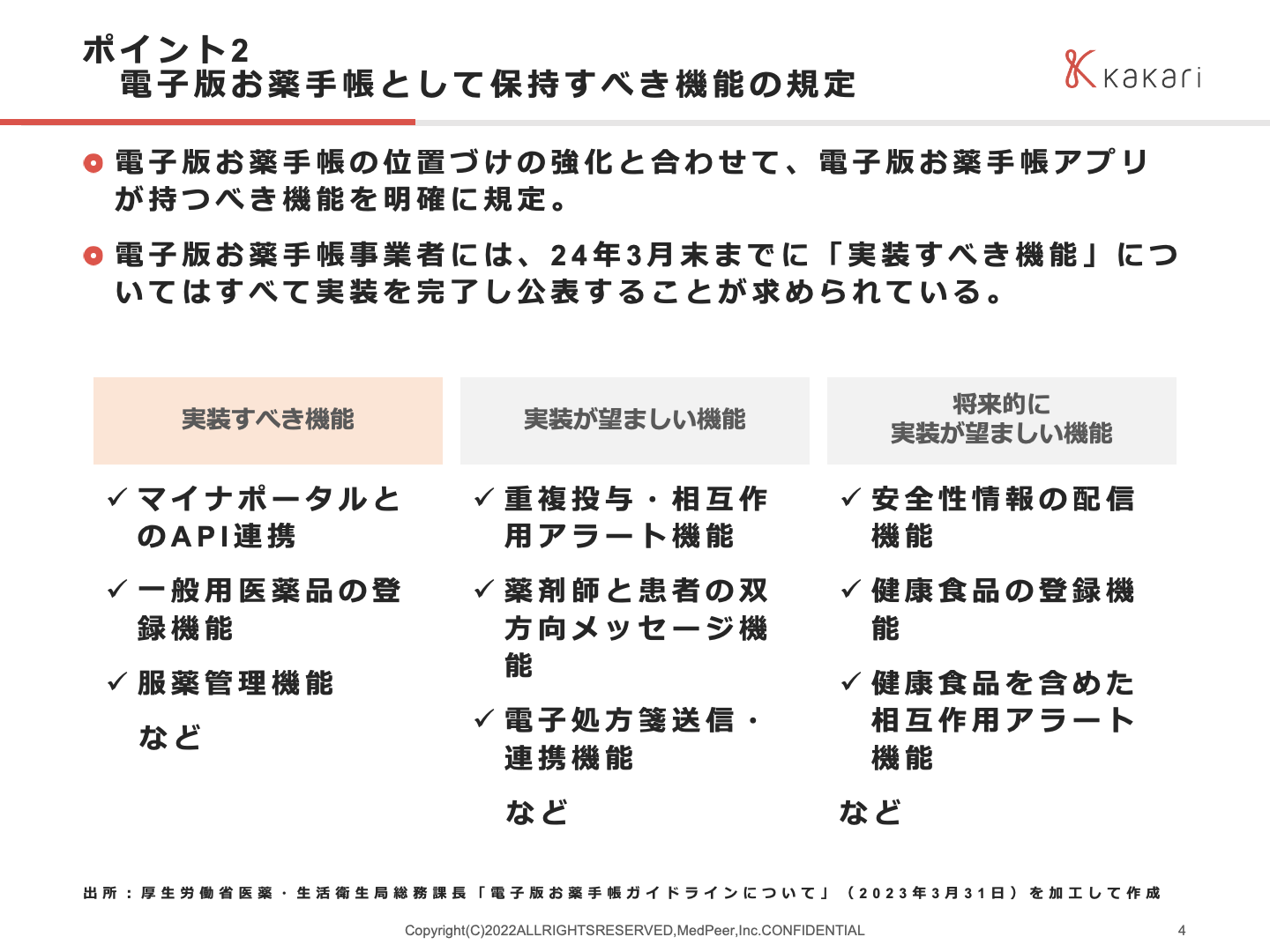

1. 今後は原則として、お薬手帳として薬局では「電子版お薬手帳」を推奨していくことを求める規定

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

2. 電子版お薬手帳の運営事業者に「電子版お薬手帳」として求める要件を高い水準で求める規定

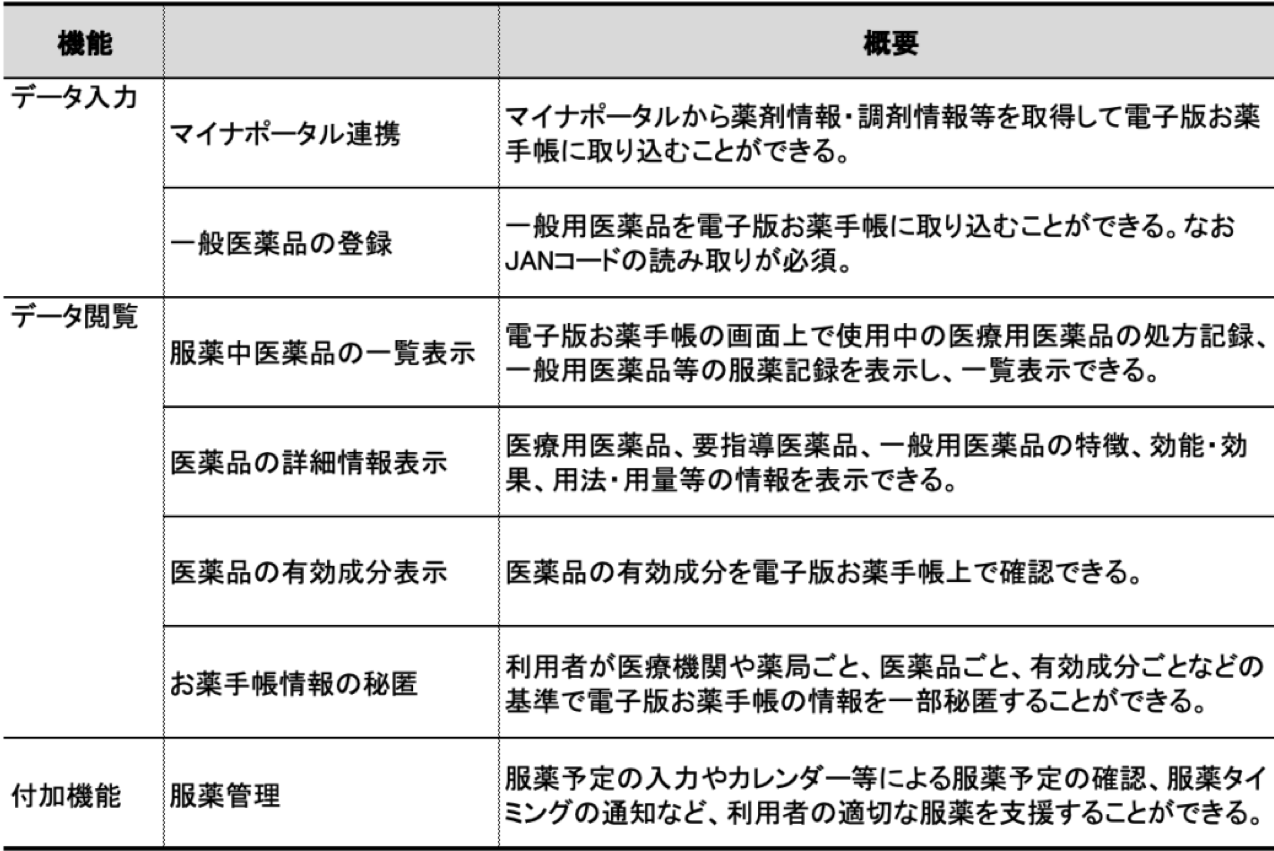

電子版お薬手帳ガイドラインでは、「実装すべき機能」、「実装が望ましい機能」、 「将来的に実装が望ましい機能」が明確に規定されています。特に下記画像で示す「実装すべき機能」については、2024年3月末までの対応が必須とされています。

ガイドラインには、「2.運営事業者等が留意すべき事項」も規定されています。(1)情報セキュリティ(2)個人情報の適切な取り扱い(3)全般的事項(安定的なサービスの提供・利用者に対する情報提供や問合せ対応等)(4)データの移行(5)データの保存(6)API 連携の項目があり、高い水準での適切な対応が必須となっています。

(詳しくは、電子版お薬手帳ガイドライン(厚生労働省)をご参照ください。)

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

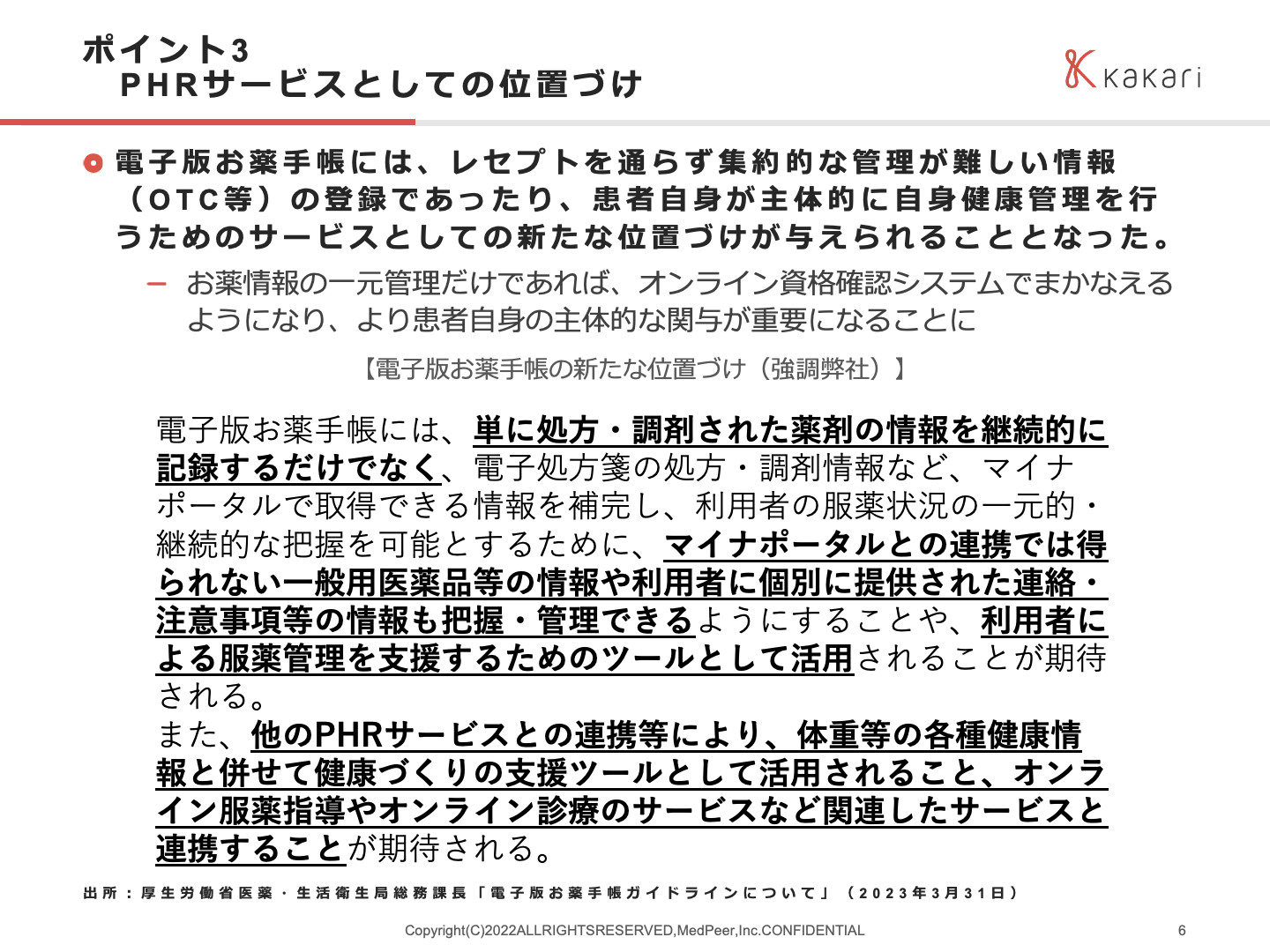

3. 「電子版お薬手帳」を患者が自身の健康・医療情報を管理するPHRサービスとして発展させていく方針の規定

電子版お薬手帳はPHR(Personal Health Record)の1つとして位置づけられています。その位置付けについて詳しくは下記画像で示しています。

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

服薬管理指導料の算定に与える影響

結論から述べると、2024年4月以降、ガイドラインに準拠していない電子版お薬手帳は紙のお薬手帳と同様とみなされなくなるため、「お薬手帳持参に係る服薬管理指導料」の算定要件を満たせなくなります。

前述の通り、ガイドラインには電子版お薬手帳の必須機能の実装は令和6年3月末までを目処に行うべきと示されているからです。

2024年(令和6年)3月26日発出の厚生労働省の事務連絡において本件の取り扱いが明確になりました。

- 「疑義解釈資料の送付について(その 46)」(令和5年3月 31 日事務連 絡)別添の問2において、電子版の手帳については「電子版お薬手帳ガイ ドラインについて」(令和5年3月 31 日薬生総発 0331 第1号厚生労働省 医薬・生活衛生局総務課長通知)の別添(以下「ガイドライン」という。) の「2.運営事業者等が留意すべき事項」を満たしていれば、服薬管理指 導料における取扱いは紙媒体の手帳と同様とされているが、このうち「実 装すべき機能(電子版お薬手帳サービスとして最低限実施すべき機能)」 とされている「API連携により、マイナポータルから提供される薬剤情 報等を電子版お薬手帳に取り込むことができる機能」のサービス提供が 令和6年3月末までに開始されない場合、どのように考えればよいか。

- 電子版の手帳が、当該機能の実装以外についてガイドラインの「2.運営事業者等が留意すべき事項」を満たしている場合であって、当該電子版の手帳の運営事業者が、マイナポータルの医療保険情報取得APIの利用に必要な一連の手続きを、令和6年3月末までに現に始めている場合は、当該機能のサービス提供までの間は、紙媒体の手帳と同様の取扱いとする。ただし、当該機能については速やかに実装され、サービス提供が開始される必要がある。

(参考)「疑義解釈資料の送付について(その 46)」(令和5年3月 31 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添(抄)

問2 電子版のお薬手帳について、「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」(平成 27 年 11 月 27 日付け薬生総発 1127 第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知。以下「留意事項通知」という。)に代えて、 新たに「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5年3月 31 日薬生総発 0331 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知。以下「ガイドライン通知」という。)が示されたが、服薬管理指導料における電子版の手帳の扱いについて、どのように考えればよいか。

(答)電子版の手帳については、ガイドライン通知の別添の「2.運営事業者等が留意すべき事項」を満たしていれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとする。その際、保険薬局においては、同別添の「3.提供薬局等が留意すべき事項」を満たす必要がある。

なお、ガイドライン通知において、「「実装すべき機能」については、本通知の発出から1年を目処として実装」とされているため、令和6年3月末までは従前のとおり、留意事項通知の「第三 運営事業者等が留意すべき事項」を満たした手帳であれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとするが、 引き続き、保険薬局においては、同通知の「第二 提供薬局等が留意すべき事項」を満たす必要がある。

原文にあるように、マイナポータル連携を始めとする必須機能の実装がなければ紙のお薬手帳同様の取り扱いはできないため、服薬管理指導料の算定に影響が生じます。

なお、マイナポータル連携機能については運営事業者が2024年(令和6年)3月末までに一連の手続きを始めており、かつ、他の必須機能の実装がされている場合は、紙のお薬手帳と同様に取り扱えることになっています。

電子版お薬手帳ガイドラインに対応するために実施すべきこと

電子版お薬手帳ガイドラインの内容の把握

薬局はまずはこのガイドラインがどのような内容なのかを把握する必要があります。

その上で、自薬局で採用しているお薬手帳や患者さまが利用されているお薬手帳がそれぞれガイドラインに準拠しているかどうかを調べておく必要があります。

電子版お薬手帳ガイドラインに沿ったお薬手帳の選定

薬局として電子版お薬手帳の運営事業者からの情報発信を待つのではなく、自ら電子版お薬手帳ガイドラインに沿ったお薬手帳サービスを選定していく必要があります。

電子版お薬手帳ガイドラインとして「実装すべき機能」(=必須機能)については、下図で示しています。

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

電子版お薬手帳ガイドラインに沿ったお薬手帳として、紙のお薬手帳と同様に取り扱われるお薬手帳は以下の2つの場合に絞られます。

①

図に示す機能を全て実装している

②

図に示す機能のうちマイナポータル連携以外は実装済みでかつ、マイナポータル連携については実装に向けて3月末までに手続きを始めている

まとめ

ガイドラインに示される通り、現状では紙のお薬手帳の利用者が多いですが、今後は、すべての薬局、診療所、病院で電子版お薬手帳サービスの活用を推進することが望まれています。PHRサービスの1つとして電子版お薬手帳の普及はさらに進んでいきます。

情報の一元的・継続的な管理によって患者さまへのより良い医療の提供が実現するため、薬局には早急な対応が求められているといえます。

kakariのご紹介

kakariは、2023年7月にマイナポータル連携機能をリリースしました。

電子版お薬手帳ガイドラインとして「実装すべき機能」を全て満たしていることを公表しています。

さらには、ガイドラインに規定されている 「2.運営事業者等が留意すべき事項」に関しても、全件に対応済みです。

(参考:電子版お薬手帳ガイドラインに係るチェックシート確認結果の公表)

今後の薬局機能の充実化に課題をお持ちでしたら、以下ページよりお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

実際にアプリや操作画面を

監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師

「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。

執筆者のご紹介

執筆者:林 亜紀(はやし あき)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM

救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。

免責事項:当サイトに掲載されている情報の正確性には万全を期しておりますが、解釈に幅があるもの、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性がございます。利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、当社は責任を負いません。