2022年度(令和4年度)調剤報酬改定に準拠

薬剤調製料

公開日2023/07/05

最終更新日

本ページの内容は、2022年度(令和4年度)調剤報酬改定の内容に基づいています。

最新の情報は、目次にある「他年度の改定内容」からご参照ください。

薬剤調製料の点数

- ● 内服薬(1剤につき)

- 24点

※ 3剤まで算定可能

- ● 頓服薬(1回の処方箋受付につき)

- 21点

- ● 浸煎薬(1調剤につき)

- 190点

※ 3調剤まで算定可能

- ● 湯薬(1調剤につき)

- 7日分以下

- 190点

- 8〜28日分

- 190点+1日分につき10点

- 29日分以上

- 400点

※ 3調剤まで算定可能

- ● 注射薬(1回の処方箋受付につき)

- 26点

- ● 外用薬(1調剤につき)

- 10点

※ 3調剤まで算定可能

- ● 内服用滴剤(1調剤につき)

- 10点

関連項目

算定要件の要約

背景

- 対物業務と対人業務の評価の在り方の見直しにより令和4年度改定で新設された。

- 調剤業務の一連のプロセスにおける「薬剤の調製・取り揃え」「最終監査」という所謂対物業務とされる内容が分けて評価されることとなった。

- そのため、内服薬の調剤料はその名称変更と共に、処方日数比例の点数ではなく、一律の点数に見直された。

- 2015年の「患者のための薬局ビジョン」でも示されている通り、対物から対人へのシフトが2022年にきて調剤報酬の構造改革に及んだ大きな転換期を象徴する項目と言える。

- 今後も対人業務へのシフトはさらに加速することが考えられることから、本点数の評価配分が高まることは考え難い。

要点

- 内服薬については3剤まで算定可能。

- 浸煎薬、湯薬、外用薬については3調剤まで算定可能。

算定要件の詳細

施設基準

なし

施設基準以外の算定要件

算定条件

内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く)

- 1剤(注1)につき算定可能である。服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず1剤として算定する。

- 1回の処方箋受付について3剤分まで算定できる。内服用滴剤はその剤数に含めないが、浸煎薬又は湯薬を同時に調剤した場合には、当該浸煎薬又は湯薬の調剤数を内服薬の剤数に含める。

【ドライシロップについて】

液剤(シロップ剤)にして患者に投与するときは内服用液剤として算定する。同時服用の他の液剤と一緒に投与する場合は1剤として算定する。

散剤としてそのまま投与するときは内服用固形剤として算定する。同時服用の他の固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤等)と一緒に投与する場合は1剤として算定する。

なお、「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(平成24年3月5日保医発0305第12号)に基づき、ドライシロップ剤の医薬品から類似する別剤形の後発医薬品に変更して調剤する場合又は類似する別剤形の医薬品からドライシロップ剤の後発医薬品に変更して調剤する場合は、同通知の第3の5を参照すること。

屯服薬

1回の処方箋受付につき所定点数を算定する。

浸煎薬

- 浸煎薬とは、生薬を薬局において浸煎し、液剤として製したものをいう。

- 投与日数にかかわらず、1調剤につき算定する。

- 1回の処方箋受付について3調剤まで算定できる。ただし、内服薬又は湯薬を同時に調剤した場合には、内服薬については剤数を、湯薬については調剤数を浸煎薬の調剤数に含めることとする。

湯薬

- 湯薬とは、薬局において2種以上の生薬(粗切、中切又は細切したもの)を混合調剤し、患者が服用するために煎じる量ごとに分包したものをいう。

- 調剤につき投薬日数に応じて所定点数を算定する。

- 3調剤まで算定できる。ただし、内服薬又は浸煎薬を同時に調剤した場合には、内服薬については剤数を、浸煎薬については調剤数を湯薬の調剤数に含めることとする。

注射薬

- 1回の処方箋受付につき所定点数を算定する。

- 注射薬のうち支給できるものは、在宅医療における自己注射等のために投与される薬剤に限る。(薬剤の具体名は厚生労働省発出の保医発0304第1号に記載がある。)

- 注射針のみの処方は認められない。同一の処方箋に注射薬と共に処方されている必要がある。

外用薬

- 投与日数にかかわらず、1調剤につき算定する。

- 3調剤まで算定できる。

- トローチについては、外用薬として算定する。

- 同一有効成分で同一剤形の外用薬が複数ある場合には、その数にかかわらず、1調剤として取り扱う。

内服用滴剤

内服用滴剤とは以下の条件を満たすものである。

- 内服用の液剤

- 1回の使用量が極めて少量(1滴ないし数滴)

- スポイト、滴瓶等により分割使用する

内服用滴剤の薬剤料は、1調剤分全量を1単位として薬剤料の項により算定するものであり、1剤1日分を所定単位とするものではない。

「1剤」とは

「1剤」の考え方については、以下の点に留意する。

(イ)

2種類以上の薬剤を調剤する場合、それぞれの内服薬を個別の薬包等に調剤しても、服用時点が同一であるものについては、1剤として算定する。

(ロ)

服用時点が同一である薬剤については、投与日数にかかわらず1剤として算定する。

(ハ)

「服用時点が同一である」とは、2種類以上の薬剤について服用日1日を通じて服用時点(例えば「朝食後、夕食後服用」、「1日3回食後服用」、「就寝前服用」、「6時間ごと服用」等)が同一であることをいう。また、食事を目安とする服用時点については、食前、食後及び食間の3区分とすることとし、服用時点が「食直前」、「食前30分」等であっても、薬剤調製料の算定にあっては、「食前」とみなし、1剤として扱う。

(ニ)

次の場合は、それぞれを別剤として算定できる。

①

配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合

②

内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合

③

内服錠とチュアブル錠又は舌下錠等のように服用方法が異なる場合

(ホ)

同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤として算定する。

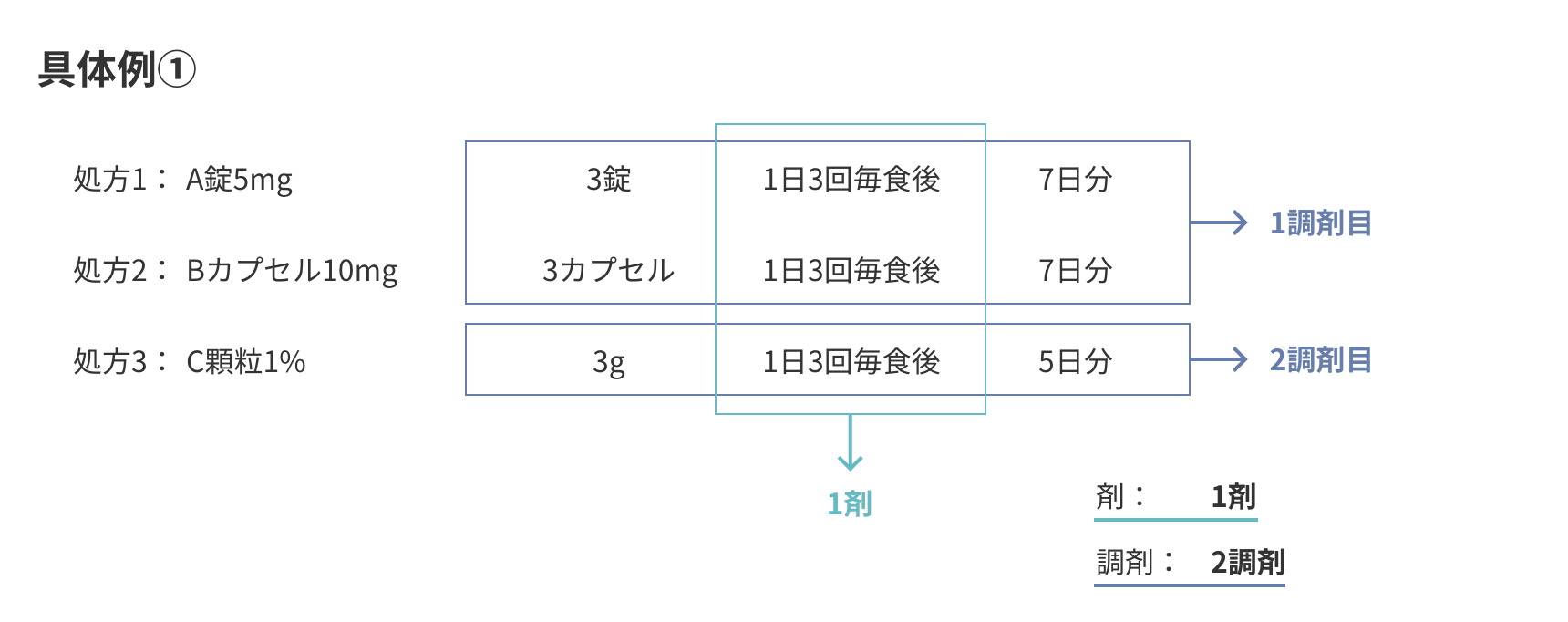

”1剤”と”1調剤”の考え方

【内服薬について】

1剤:服用時点が同一である場合、1剤

1調剤:服用時点と処方日数が同一である場合、1調剤

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

【外用薬について】

外用薬の場合は基本的には「1薬品につき1調剤」となる。

- 但し混合の指示の場合は、処方箋に2種類以上の薬品が記載されているが、出来上がる外用薬としては1薬品となるので、1調剤となる。

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

各種加算(自家製剤加算や、計量混合調剤加算等)にも関連する考え方である。

よくある、注意すべき処方

処方例①

処方1:(般)A錠5mg 2錠 1日1回 朝食後 14日分

処方2:(般)A錠5mg 1錠 1日1回 夕食後 14日分

【正しい算定方法】

下記処方と捉え、「内服薬1剤」として算定する。

処方:(般)A錠5mg 3錠 1日2回 朝・夕食後 14日分

- 朝2錠、夕1錠の不均等投与

【考え方】

Aという同一有効成分の同一剤型であるため、1剤として算定する。

- 上記「1剤とは」の(ホ)を参照。

処方例②

処方1:(般)Bテープ50mg 7枚 1日1回 肘に貼付 7日分

処方2:(般)Bテープ100mg 7枚 1日1回 膝に貼付 7日分

【正しい算定方法】

「外用薬1調剤」として算定する。

【考え方】

Bという同一有効成分で同一剤形の外用薬が複数ある場合には、その数にかかわらず、1調剤として取り扱う。

- Bテープ50mgとBパップ50mgが同時に処方されている場合は「外用薬2調剤」として算定可能。同一成分だが剤型が異なるため。

処方例③

処方1:C錠10mg 1日1回 就寝前 14日分

処方2:Dチュアブル錠5mg 1日1回 就寝前 14日分

【正しい算定方法】

「内服薬2剤」として算定可能。

【考え方】

服用時点が同一の2処方であるが、内服錠とチュアブル錠はそれぞれ別剤として算定できる。

- 上記「1剤とは」の(ニ)の③を参照。

- 算定できるのに算定していないケースが多いので、ぜひ気づけるようにしましょう。特に耳鼻科で多い処方です。

薬剤調製料についての原文

他年度の改定内容

監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師

「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。

執筆者のご紹介

執筆者:林 亜紀(はやし あき)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM

救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。

お問い合わせについてのご案内

当サイトでは調剤報酬に関する直接のお問い合わせには対応しておりません。調剤報酬算定に関する詳細な情報や具体的な質問については、厚生労働省またはお近くの地方厚生局に直接お問い合わせいただくようお願い申し上げます。

免責事項:当サイトに掲載されている情報の正確性には万全を期しておりますが、解釈に幅があるもの、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性がございます。利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、当社は責任を負いません。