個別改定項目・答申から読み解く2024年度(令和6年度)調剤報酬改定ー中編ー

公開日2024/2/27

最終更新日2024/2/27

2024年2月14日(水)に令和6年度診療報酬改定に関する答申がまとまり、厚生労働大臣に提出された。答申を受け、厚生労働省より3月上旬に診療報酬改定に係る告示・通知を発出され、これによって診療報酬改定が決定する。

答申を提出するにあたり、同日に開催された中央社会保険医療協議会(=「中医協」)の総会では、厚労省事務局からこれまでの議論を踏まえて作成された個別改定項目(=「短冊」)に具体的な点数が盛り込まれた診療報酬点数表の改正案が示された。診療側・支払側の両側がこれに了承した。

この記事では、具体的な点数も含めて明らかになった令和6年度調剤報酬改定の全容について、ポイントを抑えながら解説していく。

令和6年度調剤報酬改定の基本方針

改定の基本的視点

前回改定の方針を引き継ぎつつも、生産年齢人口の減少に対応すべく生産性向上に関連性の強い項目が重点化されている。

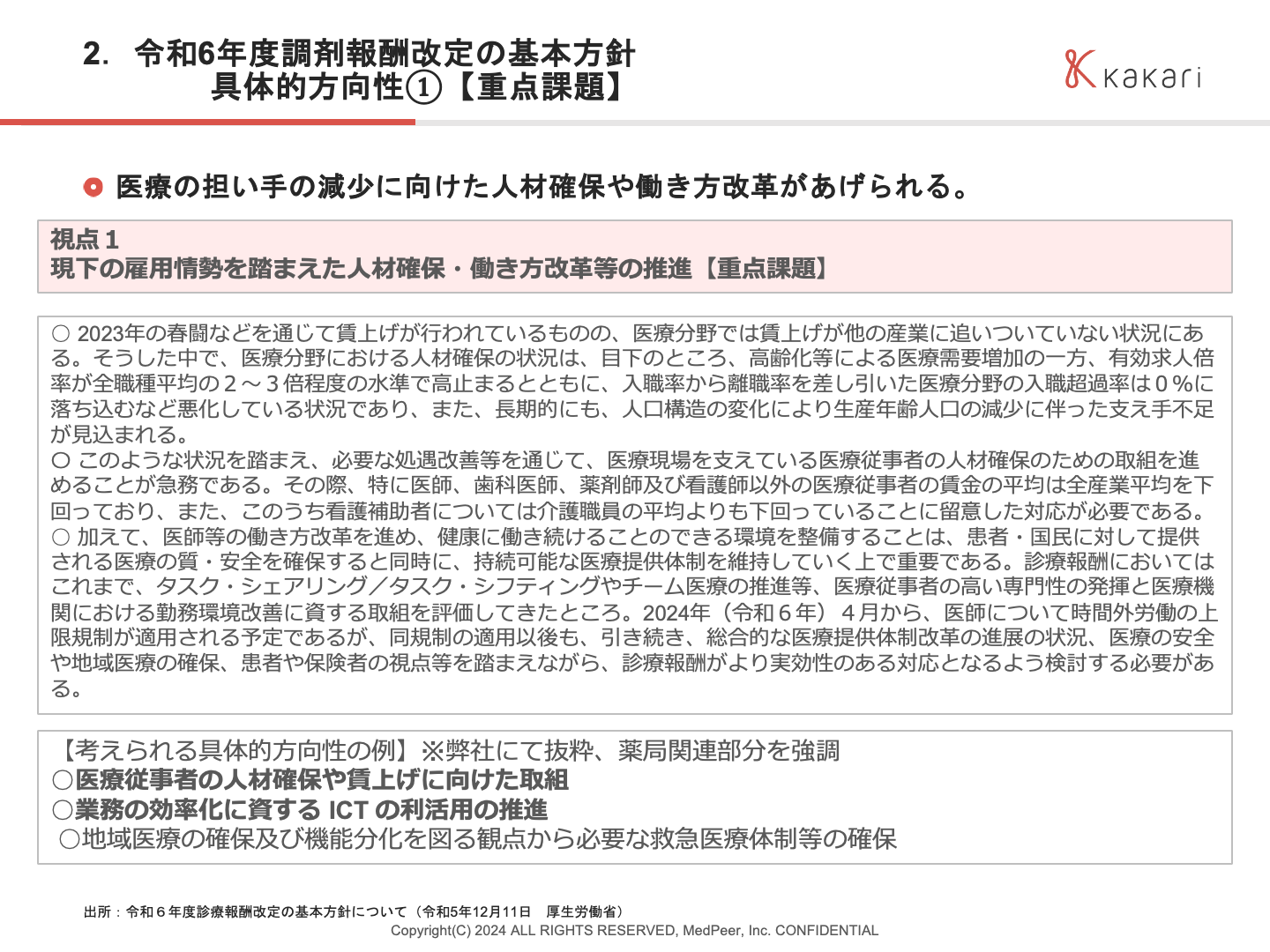

1. 現下の雇用情勢を踏まえた人材確保・働き方改革等の推進【重点課題】

医療の担い手の減少を見据えた人材確保や賃上げに向けた取り組みが示されている。

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

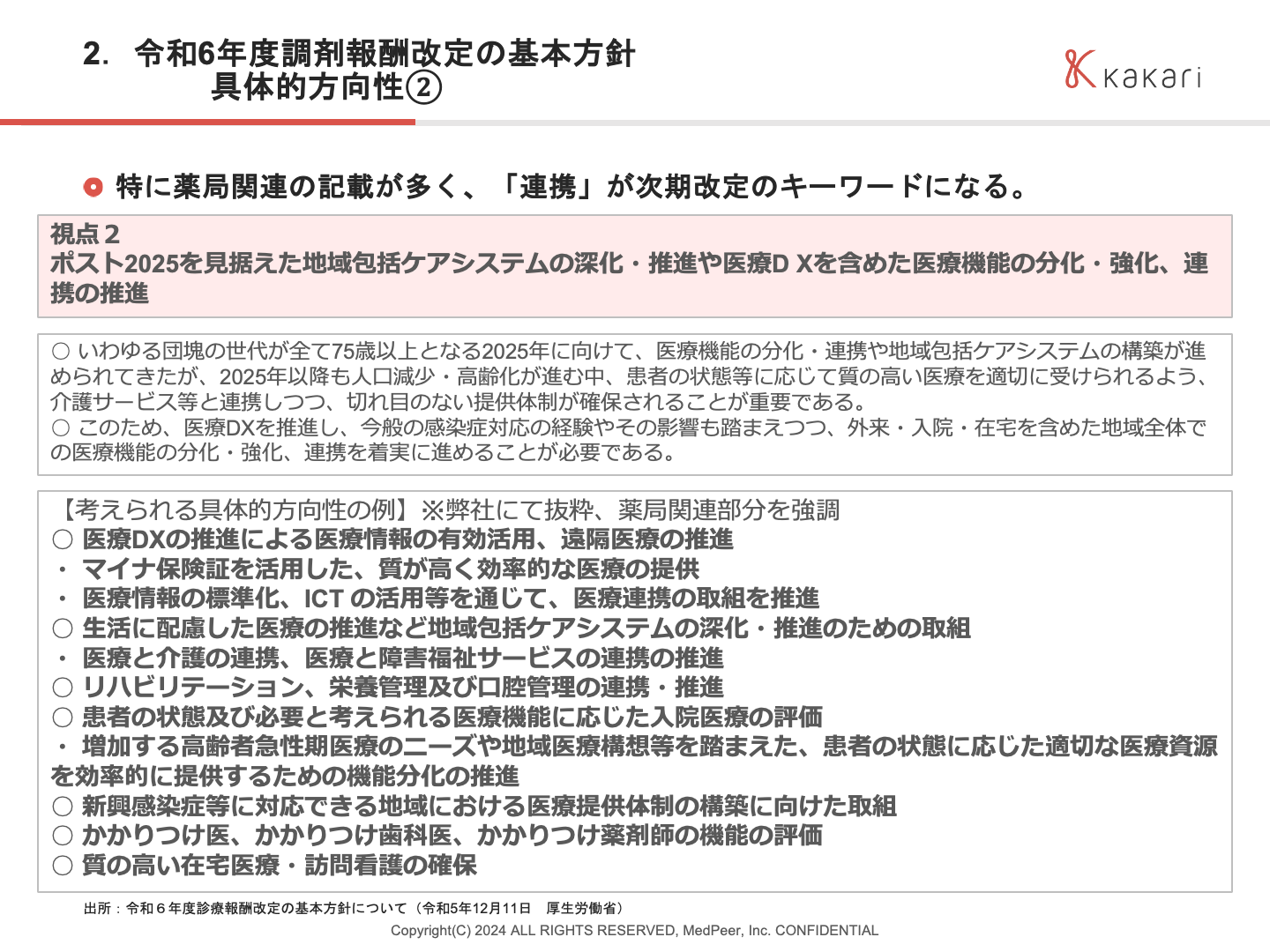

2. ポスト2025を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療DXを含めた医療機能の分化・強化、連携の推進

この2つ目の視点では特に薬局関連の記載が多く、「連携」が次期改定のキーワードになる。薬局としての機能拡充はもちろんのこと、今まで以上に具体的な連携が求められる。

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

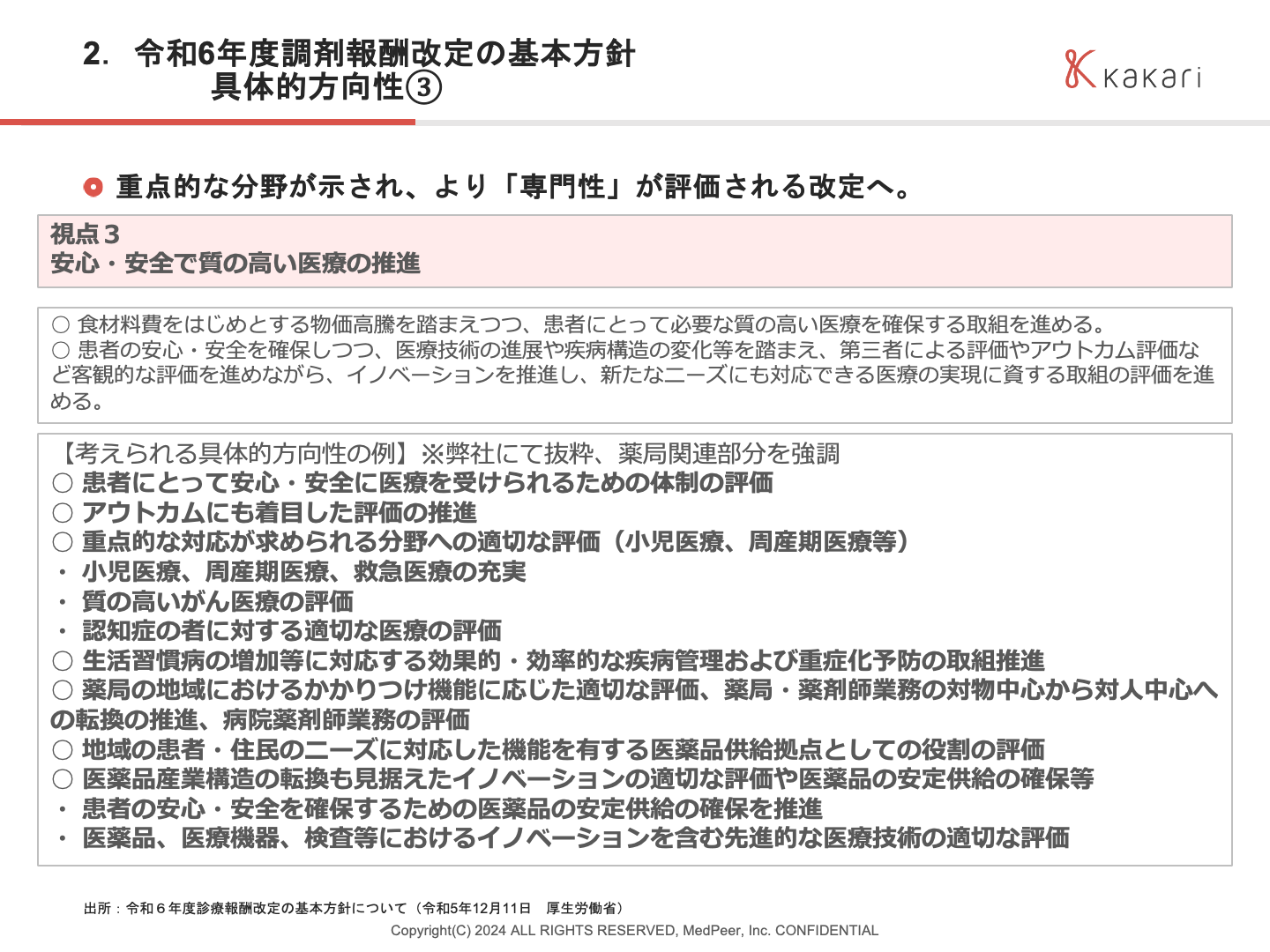

3. 安心・安全で質の高い医療の推進

去年の改定の基本的視点にあった「患者・国民にとって身近であって」という部分が今回は含まれていない。少子高齢化が進行する中で医療提供資源が限られてくるため、幅広い領域ではなく、国として重点的に取り組む分野が示された。より専門性が評価される改定になる。

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

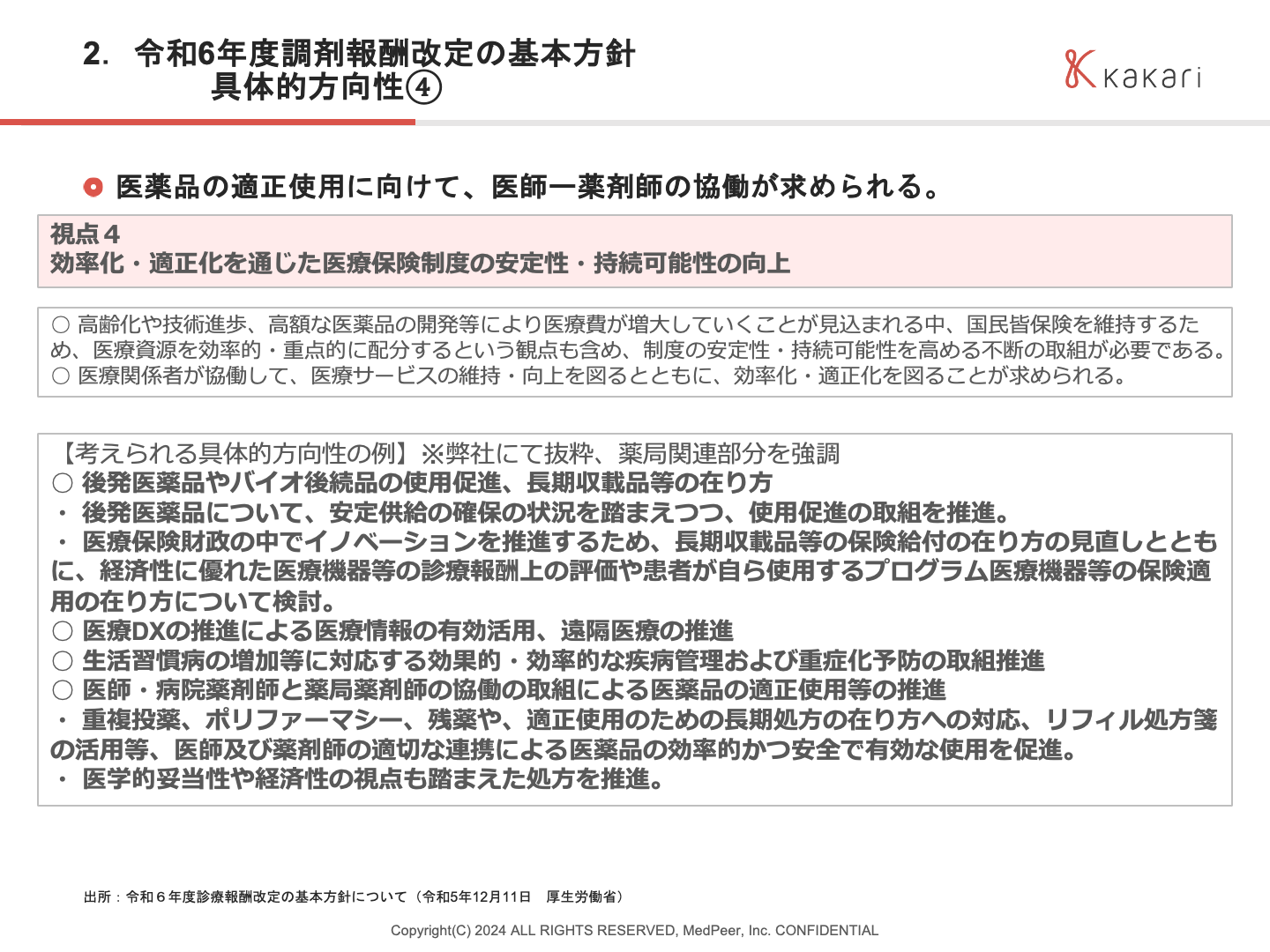

4. 効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上

薬局に関連の深い所だと、 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進や 長期収載品等の在り方について触れられており、 医薬品の適正使用に焦点が当てられている。また、薬剤師単独ではなく、医師、その他の多職種の連携・協働による最適な医療推進の必要性が示されている。

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

令和6年度調剤報酬改定の改定率

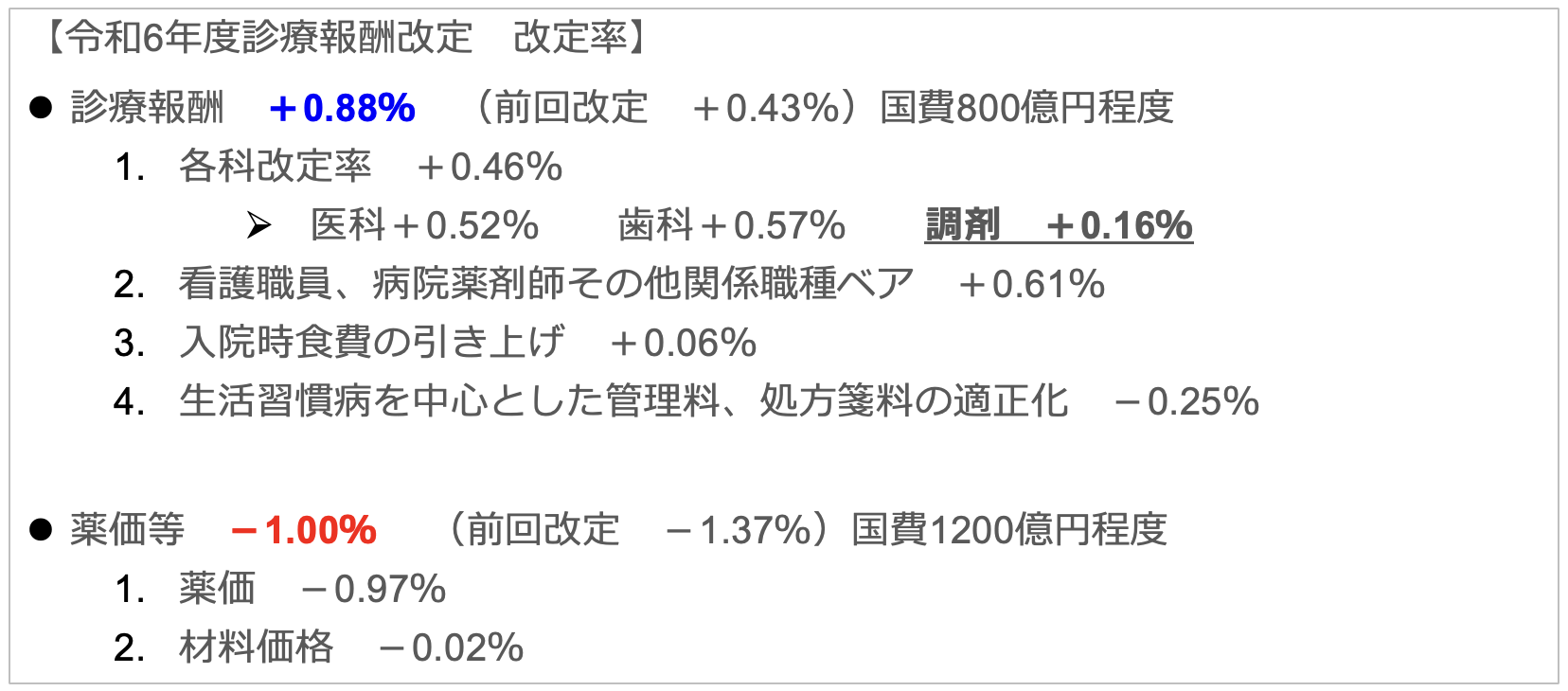

2023年12月20日の中医協にて令和6年度診療報酬改定の改定率が公表され、本体については前回よりも大きくプラス改定となった。

診療報酬本体の全体の改定率は+0.88%である。(国費ベースで約800億円)

内訳は以下の通りである。

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

(1)

(2)~(4)を除く+0.46%を各科改定率(医科、歯科、調剤)として配分する。それにより、医科は+0.52%、歯科は+0.57%、そして調剤改定率は+0.16%の引き上げとなる。前回の調剤改定率が+ 0.08%だったことを踏まえると、約2倍の引き上げである。

大きくプラス改定となった背景については、「40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の賃上げに資する措置分(+0.28%程度)を含む。」と記載があるように人材確保が目的であることが示されている。

(2)

看護職員・病院薬剤師その他の医療関係職種のベア引き上げのための特例的対応分(+0.61%)

(3)

入院時食事基準額の引き上げ対応分(+0.06%)

(4)

生活習慣病を中心とした管理料や処方箋料等の再編等の効率化・適正化分(-0.25%)

厚生労働省は、「良質な医療を効率的に提供する体制の整備等の観点から」、「医療DXの推進による医療情報の有効活用等」と「調剤基本料等の適正化」について「中央社会保険医療協議会での議論も踏まえて、改革を着実に進める。」と発表している。

具体的な点数とともに調剤報酬改定の全容を解説

いよいよ本記事のメインテーマである令和6年度診療報酬改定の全容について、個別改定項目・答申の内容を踏まえて報酬体系に合わせて解説する。

調剤報酬と関連が深い項目は以下の通りである。

1.

調剤基本料

①

調剤基本料

②

特別調剤基本料

③

医療DX推進体制整備加算

④

連携強化加算

⑤

在宅薬学総合体制加算

2.

地域支援体制加算

3.

後発医薬品調剤体制加算

4.

薬剤調製料

①

自家製剤加算と嚥下困難者製剤加算の見直し

②

無菌製剤処理加算

5.

調剤管理料

①

医療情報取得加算

②

重複投薬・相互作用等防止加算

6.

服薬管理指導料

①

服薬管理指導料3の要件見直し

②

麻薬管理指導加算

③

特定薬剤管理指導加算

7.

かかりつけ薬剤師指導料/包括管理料

①

かかりつけ薬剤師指導料の要件見直し

②

吸入指導加算の併算定

③

服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師対応)

8.

調剤後薬剤管理指導料

9.

服薬情報等提供料

10.

在宅患者訪問薬剤管理指導料

①

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

②

夜間訪問加算、休日訪問加算、深夜訪問加算

③

(介護報酬)居宅療養管理指導費

11.

在宅移行初期管理料

12.

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

13.

外来服薬支援料

①

施設連携加算

14.

事務関連業務の簡素化・効率化

①

施設基準の届出簡素化・電子化

②

レセプト記載の簡素化

15.

診療情報提供書等の電子的送付

16.

書面掲示事項のウェブサイト掲載

17.

医療保険と介護保険の給付範囲の見直し

18.

長期収載品の保険給付の見直し

19.

投薬用容器の取り扱いの見直し

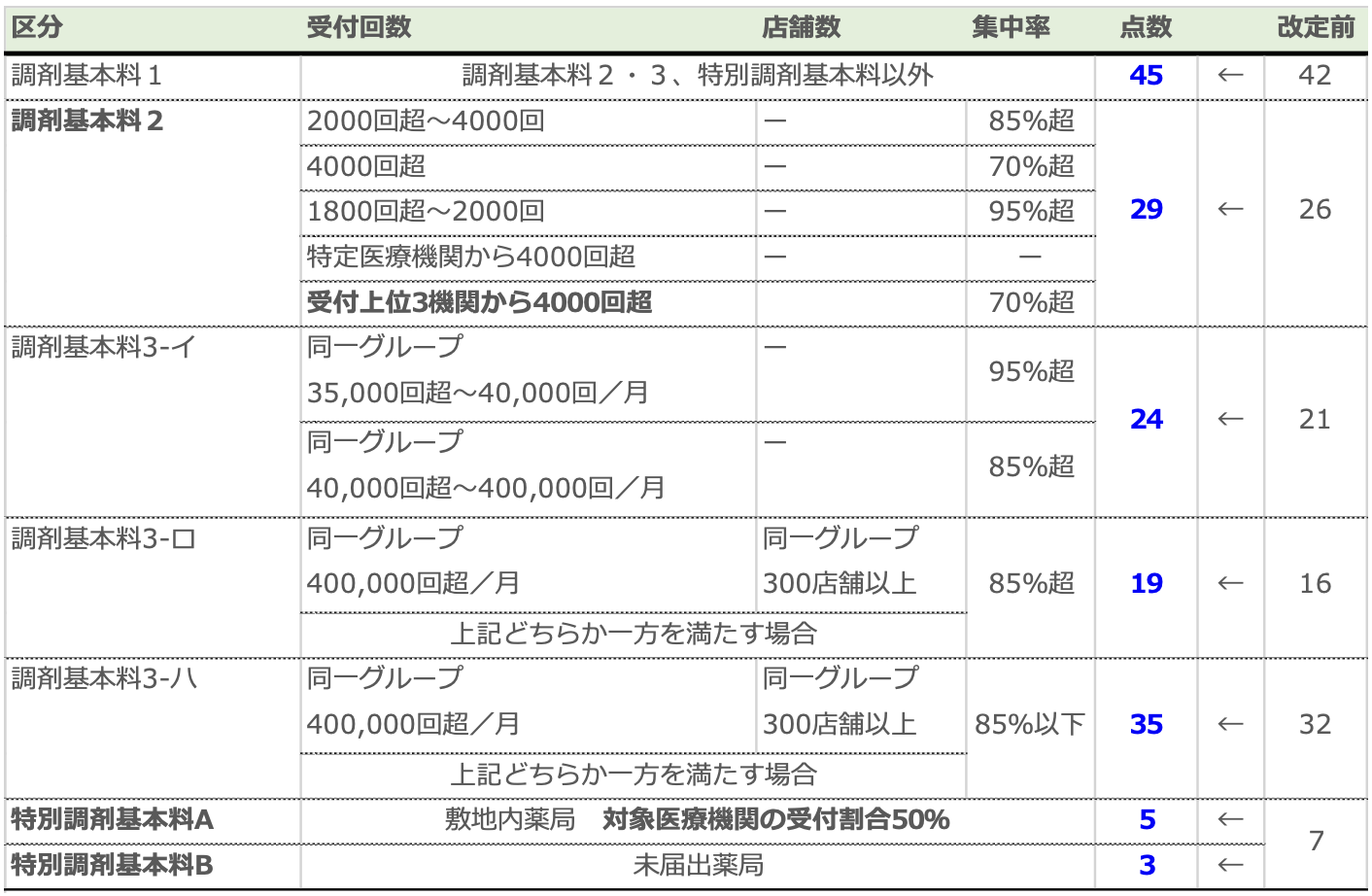

調剤基本料

要約

調剤基本料全体では全体的に点数のベースアップがされており、特別調剤基本料を除いた項目が全て3点増加する。

また、調剤基本料2の算定要件が見直され、特別調剤基本料はAとBの2区分に細分化された。

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

調剤基本料2

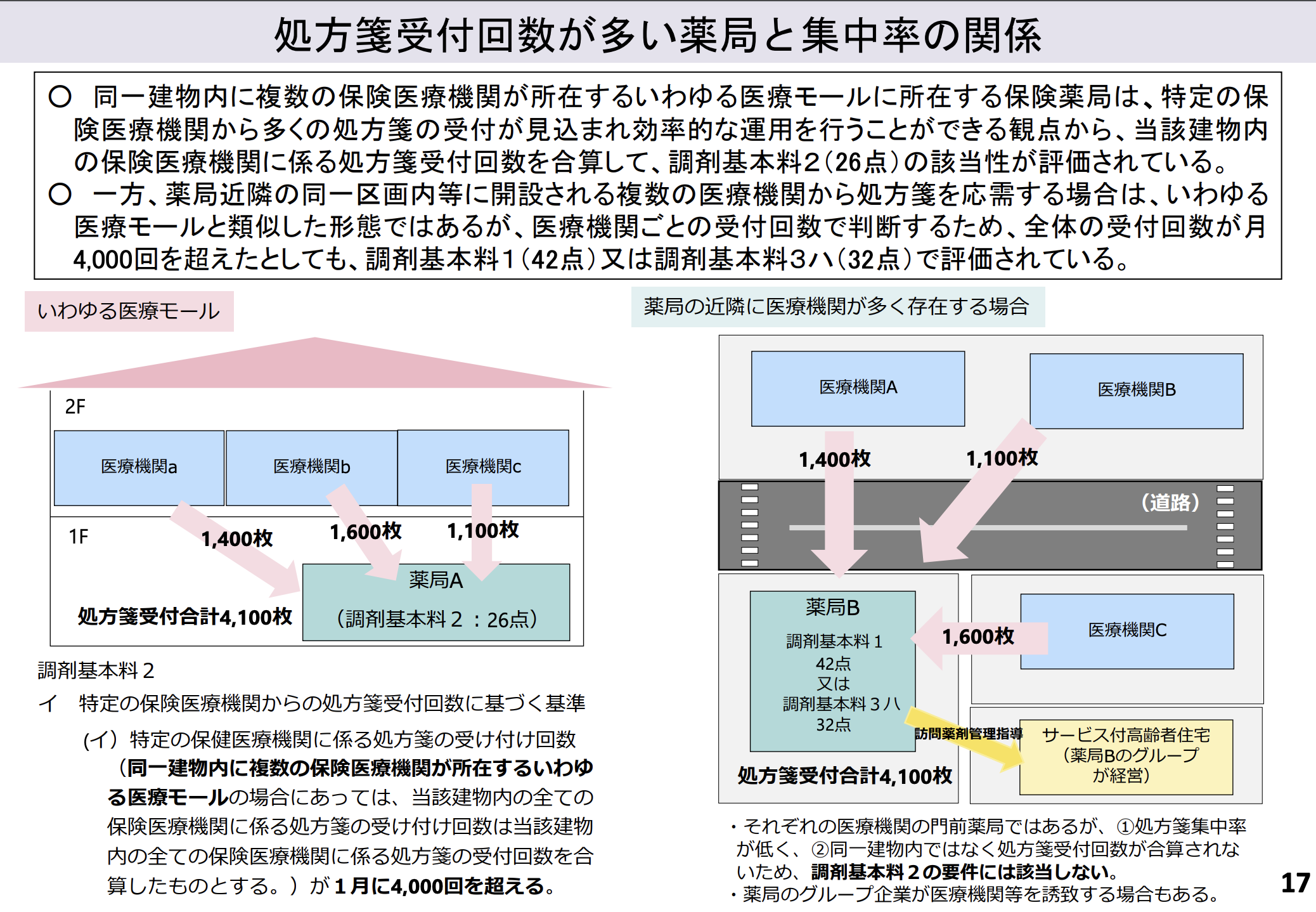

調剤基本料2は、その対象範囲が見直された。

ひと月における処⽅箋の受付回数が4,000回を超え、かつ処⽅箋受付回数が多い上位3つの保険医療機関に係る処⽅箋による調剤の割合の合計が70%を超える薬局に対し、新たに調剤基本料2が適用となる。近隣に医療機関が集中していることで、特定の医療機関からの処方箋が集中している、いわゆる医療モールと同様の環境である薬局について見直しが入ることになった。

下の図は中医協の資料からの抜粋であり、右の「薬局の近隣に医療機関が多く存在する場合」が、議論の対象となった薬局の図解である。中医協の議論の中では収益率が取り上げられ、見直すべきとの意見が上がっていた。

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

特別調剤基本料

特別調剤基本料は以下の2区分に見直された。

特別調剤基本料A: 50%以上の処方箋を同一敷地内の医療機関から受け付けている薬局(=「敷地内薬局」)が対象となる。

特別調剤基本料B: 調剤基本料の未届出薬局が対象となる。調剤基本料や薬学管理料の諸加算の算定を不可とするという厳しい要件になっている。

使用薬剤料

さらに、特別調剤基本料を算定する薬局で7種類以上の多剤の調剤を行った場合、算定が10%に減点となる。医薬品の備蓄等の効率性、医療経済実態調査に基づく薬局の費用構造や損益率の状況、同一敷地における医療機関との関係性 等を踏まえ、収益率の観点から評価が見直された。

医療DX推進体制整備加算

質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を確保している場合、月1回あたり4点を加算できる。国の医療DX推進に伴い、オンライン資格確認、電子処方箋、電子薬歴管理、電子カルテ情報共有サービスなどの体制を整備している薬局を評価するための加算である。

体制整備だけではなく、実績要件としてマイナンバーカードの利用実績や、その他、薬局内での掲示やウェブサイトへの掲載など利用者への周知が求められている。

連携強化加算

本改定に際する変更点は次の通りである。

1.

算定点数が2点から5点へと増加する。

2.

調剤基本料への加算となり、地域支援体制加算の届出は不要となった。

3.

オンライン服薬指導の十分な体制を整備することが求められる。

4.

「第二種協定指定医療機関」としての指定が施設基準に加えられた。(経過措置あり)

新興感染症発⽣・まん延時に対応する体制整備の観点から、2024年4月1日より施行される「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において協定指定医療機関が新設される。

それに伴い、連携強化加算の算定には「第⼆種協定指定医療機関の指定」が必要となった。

その指定には、都道府県知事の承認が必要となるため、詳細は薬局所在地のホームページ等を確認いただきたい。

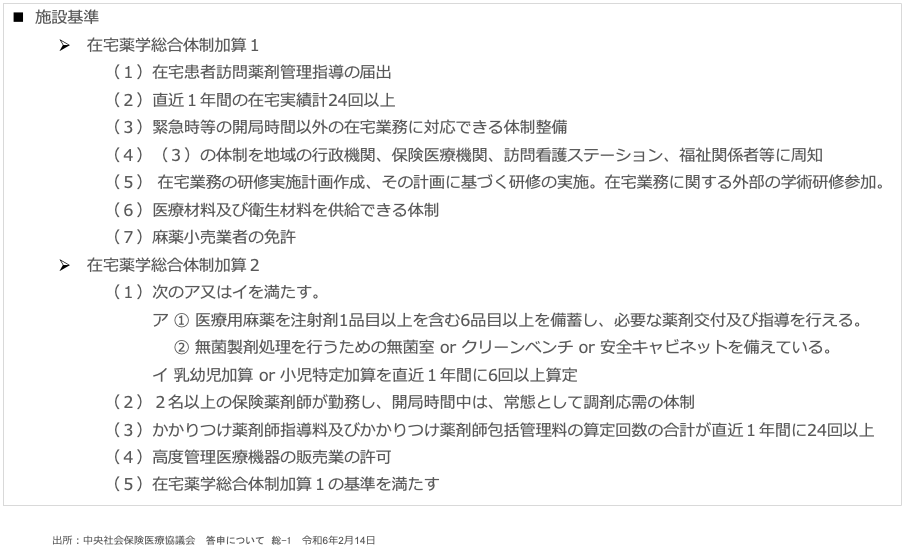

在宅薬学総合体制加算

在宅訪問を⼗分⾏うための体制整備や実績に基づく薬局の評価として新設された。従来の在宅患者調剤加算は廃⽌された。

在宅薬学総合体制加算1が15点、さらに在宅薬学総合体制加算2は50点と大きな点数を算定できる。

在宅薬学総合体制加算1については、在宅患者訪問薬剤管理指導の届出など、従来の在宅患者調剤加算と近しい要件となっている。一方、在宅薬学総合体制加算2については、在宅薬学総合体制加算1の要件を満たすことに加えて、薬局の体制要件・実績要件や薬剤師の勤務体制に関して厳しい要件が求められている。(詳細は下記画像で参照)

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

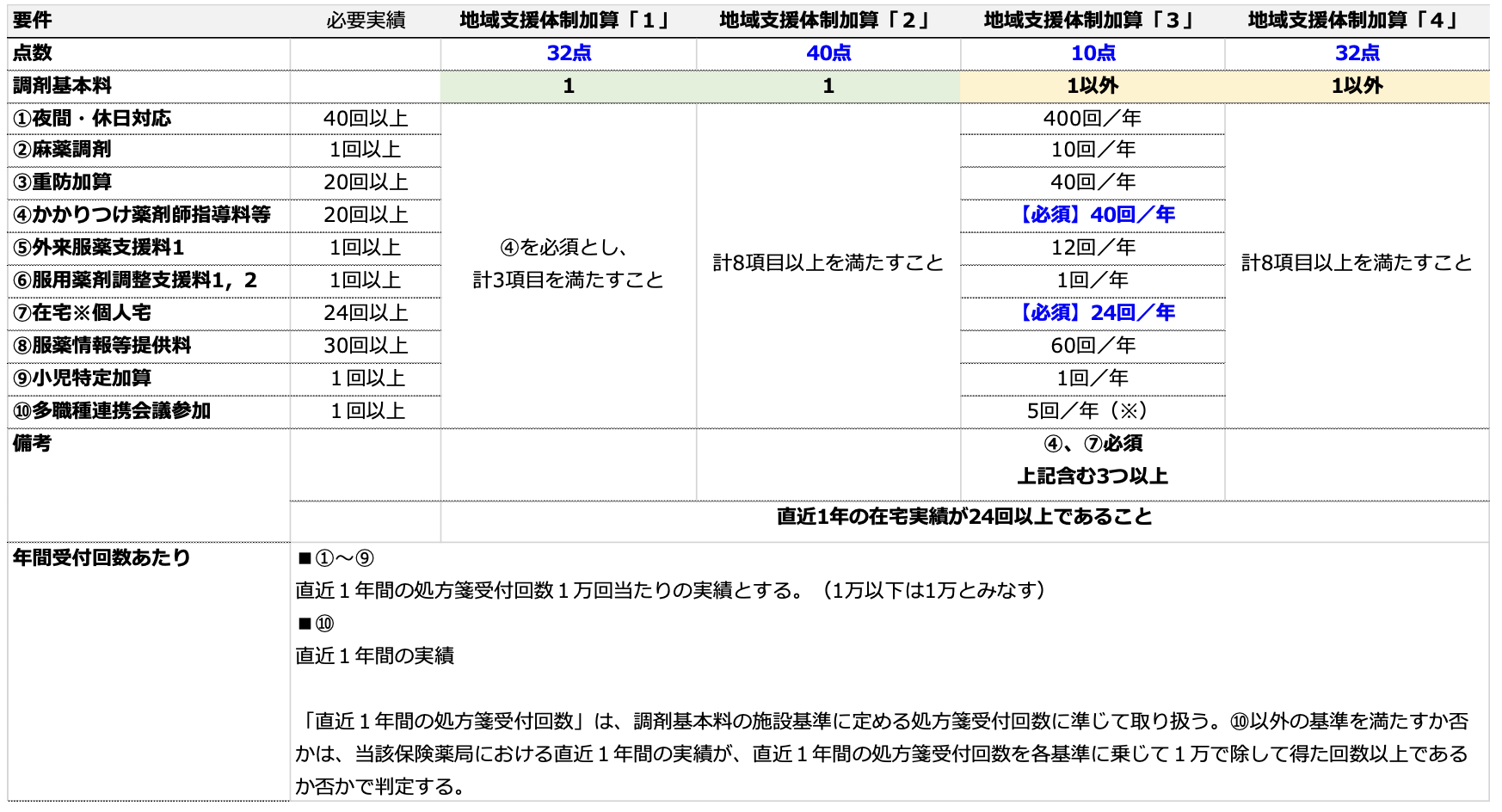

地域支援体制加算

要約

「患者のための薬局ビジョン」に記載された2025年に向けての最後の改定になるため、「かかりつけ」や「連携」など基本方針に組み込まれた文言が、より色濃く反映された改定内容になっている。

区分は従来通り4つだが、点数は前回より7点ずつ減点となる。調剤基本料の兼ね合いで調整されたと読み取れる。

実績要件

区分についての変更はないが、医療的ケア児の服薬指導に係る小児特定加算が追加され、算定要件の項目数が10項目となった。

また、実績要件で大きく変わったのは、地域支援体制加算「1」である。前回改定までは実績要件の項目の適用から除外されていたが、今回よりかかりつけ薬剤師指導料等を必須とする3つ以上の項目を満たすことが必要となった。

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

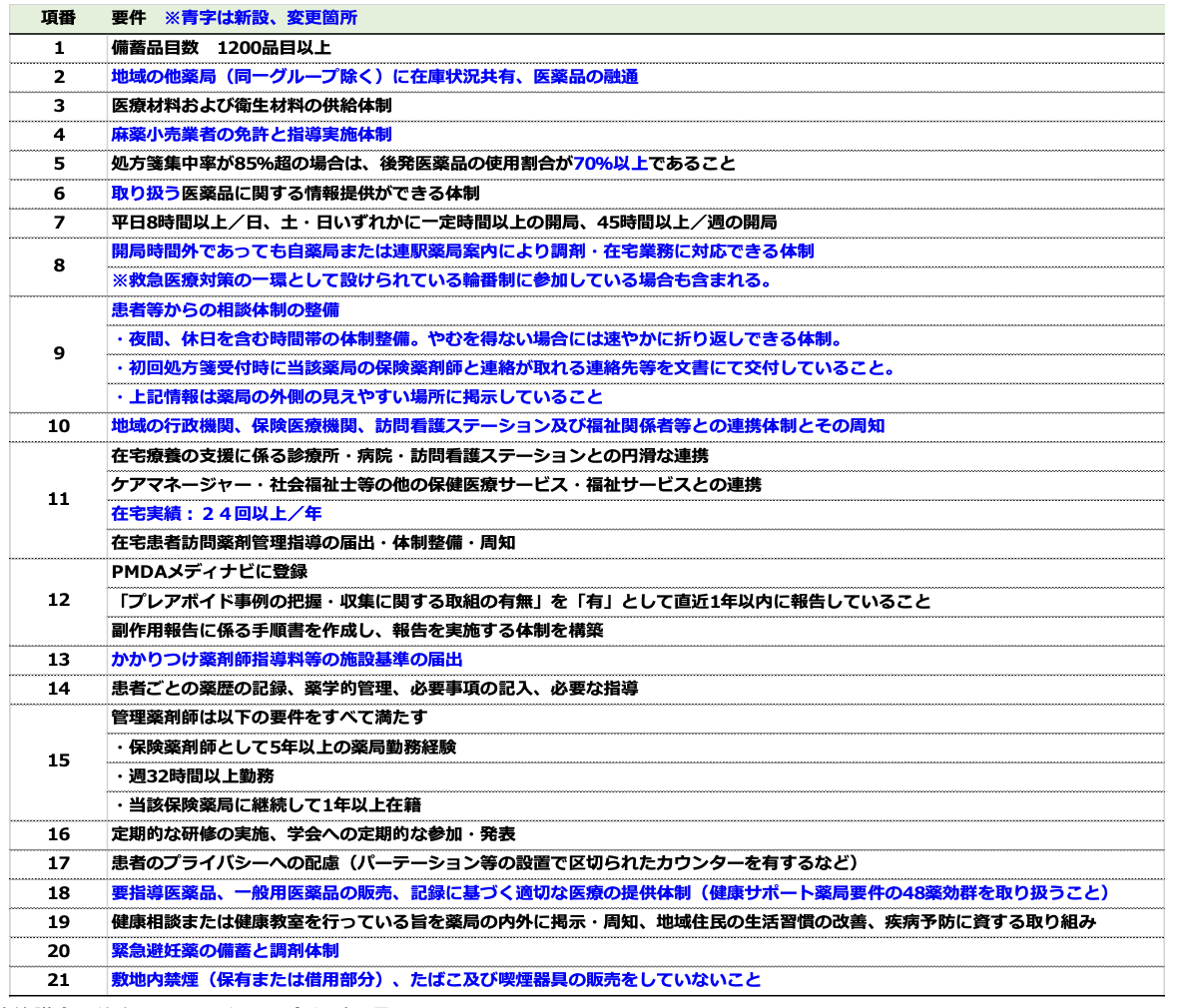

体制要件

新設/変更となる項目については、以下の画像において青字で記載している通りである。

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

今回改定で注視すべき点は、「薬機法」や「健康増進法」など調剤報酬改定の基となる「健康保険法」で規定されるもの以外の法律に関する内容も組み込まれたということである。

個別の項目について重要な点は以下となる。

1.

要指導医薬品、⼀般⽤医薬品の販売、記録に基づく適切な医療の提供体制(健康サポート薬局要件の48薬効群を取り扱うこと)

これまで、「一般用医薬品の販売と相談体制」に関して組み込まれていたが、体制を整えることに加えて薬機法の健康サポート薬局要件が組み込まれている。

2.

緊急避妊薬の備蓄と調剤体制

地域支援体制加算について算定する予定がある薬局においては早期に対応する必要がある。

3.

敷地内禁煙(保有または借⽤部分)、たばこ及び喫煙器具の販売をしていないこと

健康増進法で薬局は第一種施設に定められていることから、今回要件に加えられた。

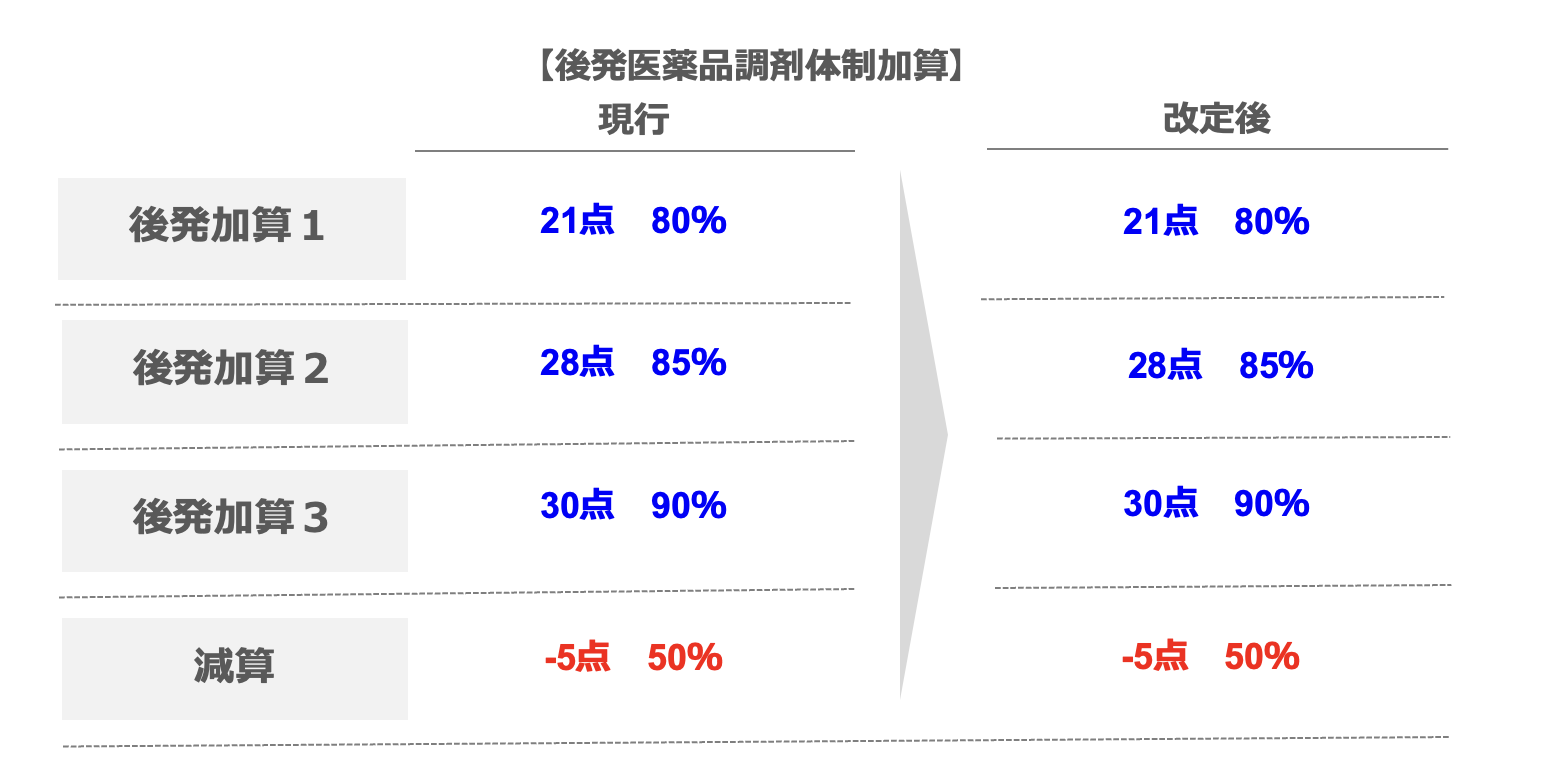

後発医薬品調剤体制加算

今回改定で、算定点数に大きな変更はない。

特別調剤基本料Aの対象薬局は10%分の点数のみ算定、特別調剤基本料Bにおいては算定不可となる。

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

続きは下のバナーをクリックした先にある資料からご覧いただけます。

ぜひお手元にダウンロードしてお役立てください。

いち早く内容をキャッチアップすることにより、明日以降の業務をどう見直していくべきか、改定に備えて薬局経営をどのように変えていくか、といった点を考えるきっかけになれば幸いです。

監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師

「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。

執筆者のご紹介

執筆者:林 亜紀(はやし あき)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM

救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。

免責事項:当サイトに掲載されている情報の正確性には万全を期しておりますが、解釈に幅があるもの、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性がございます。利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、当社は責任を負いません。