2024年度(令和6年度)調剤報酬改定の内容に準拠

リフィル処方

公開日2024/05/30

最終更新日

算定要件の要約

背景

- これまで幾度となく議論されてきたが、ついに令和4年度改定において初めての導入となった。

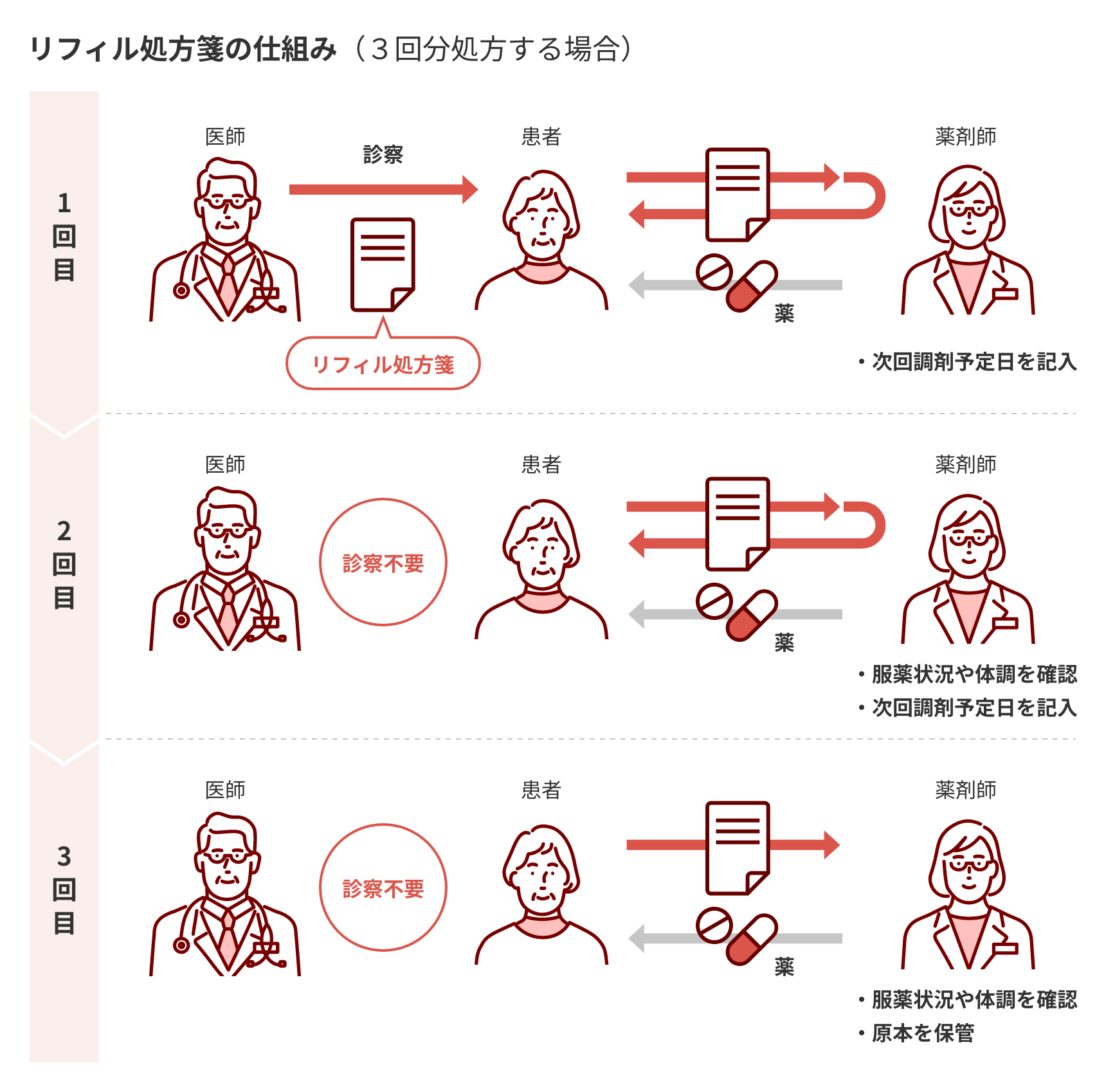

- 症状が安定している患者について、医師の処方により、医療機関に行かずとも、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できる。分割調剤とは異なる実効的な方策を導入することにより、再診の効率化を目指すものとされている。

- 今後薬剤師が処方医に対し、リフィル処方箋への切替を提案することで評価してはどうかとの検討もされており、継続的・一元的管理をはじめとした薬局に求められる機能がより具体的に議論されてきている。

要点

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

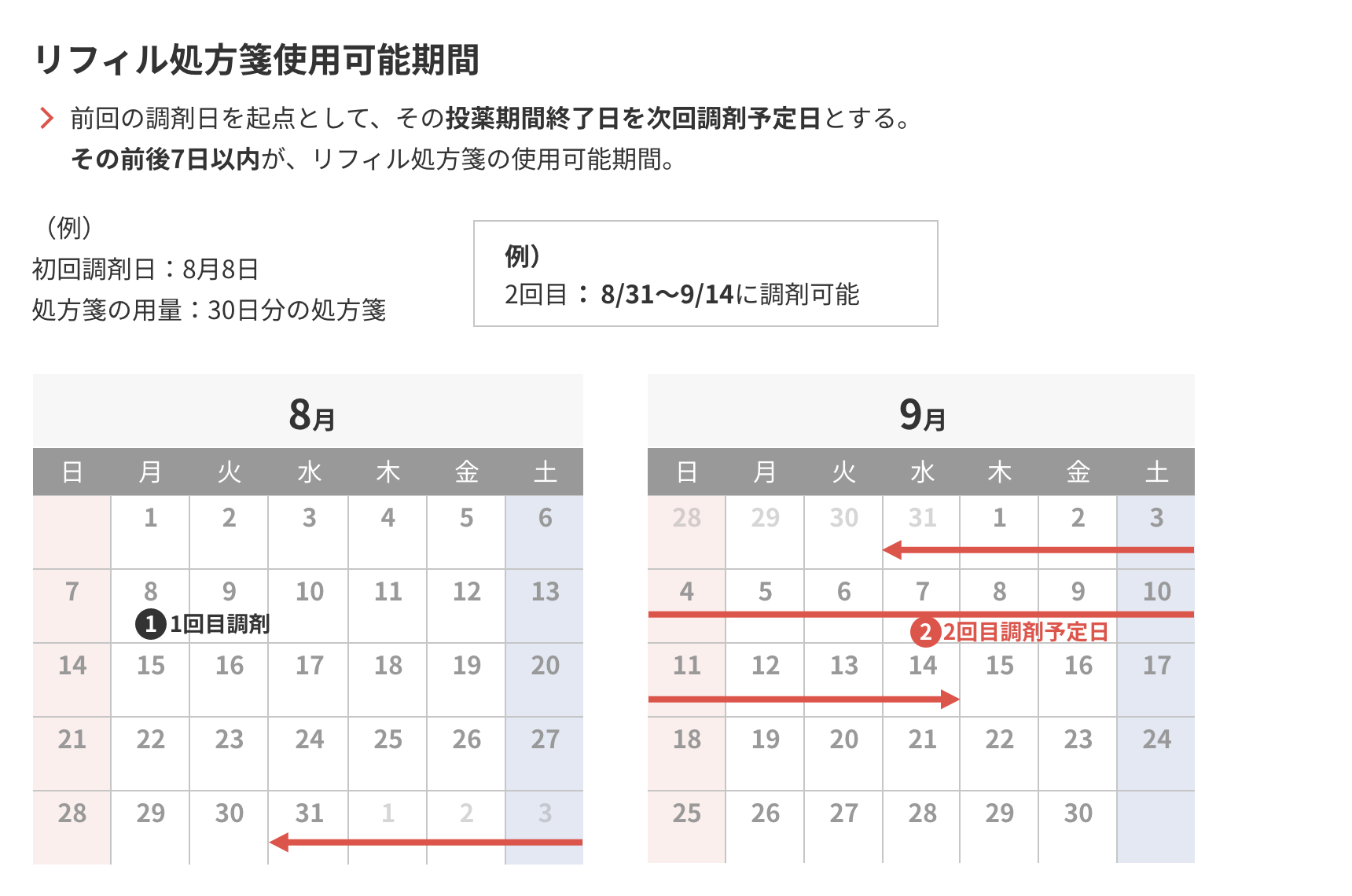

- 2回目以降の調剤における処方箋の期限は、通常と異なり次回予定日の前後7日間(次回予定日を含めない)と幅広い。

- 同一の薬局で調剤を継続して受けるよう説明をすることが要件とされているほか、次回来局予定に合わせて電話等で状況確認が求められ、かかりつけ薬局としての在り方が重要になる。

- リフィル処方箋は処方箋内にリフィル処方箋である旨が示されている。

- 湿布薬に加え、投与日数制限のある薬(新薬、麻薬、向精神薬、覚せい剤原料等)はリフィル処方箋の対象外となる。

補足になりますが、今年10月から処方箋の様式が上の画像内にあるものから変更される予定になっています。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養の仕組みが導入されることに伴い、医療上の必要性もしくは患者の希望を踏また処方をしていることが処方箋において明確になるよう、処方箋様式の改正を行うこととされました。

リフィル処方箋を受け付けた時の点数算定方法について

通常の処方箋を受け付けたときと同様に、各種調剤報酬(調剤技術料、薬学管理料、薬剤料、特定保健医療材料料)及び各種加算を算定する。(当該薬局の施設基準や処方内容に応じ、各種の算定要件を満たしていることが前提)

算定要件の詳細

施設基準

なし

施設基準以外の算定要件

算定上限回数

処方箋受付1回につき1回算定可能である。

リフィル処方箋の総使用可能回数は3回が上限である。

- リフィル処方箋による調剤を行うごとに、処方箋受付回数1回として取り扱う。

- 同一患者から同一日にリフィル処方箋を含む複数の処方箋を受け付けた場合、同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方箋又は同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方箋については一括して受付1回と数える。

算定対象患者

症状が安定しており、医師の処方により、薬剤師による服薬管理の下、一定期間内に処方箋の反復利用が可能である患者

算定条件

処方箋様式

保険薬局において、「リフィル可」欄に「✓」が記載されていた場合、当該処方箋を「リフィル処方箋」として取り扱い調剤を行う。

様式については個別の改訂項目について(中央社会保険医療協議会総会資料 令和4年1月26日)のp213を参考にする。

処方箋の使用可能期間

- 1回目の調剤については、処方箋に記載されている期間に調剤を行う(原則4日間)

- 2回目以降の調剤については、前回の調剤日を起点として、その投薬期間を経過する日を次回調剤予定日(実際に投薬が終了する日)とし、その前後7日以内とする。「前後7日」には次回調剤予定日は含まれない。

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

- 1回当たりの投薬期間と総投薬期間については、医師が、患者の病状等を踏まえ、個別に医学的に適切と判断した期間とする。

リフィル処方の対象外となる薬剤

保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年4月30日厚生省令第15号)において、投与量に限度が定められている医薬品と湿布薬は、リフィル処方箋による調剤を行うことはできない。

「投与量に限度が定められている医薬品」については、「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(厚生労働省告示第107号)」(平成18年3月6日)の第十の二に掲載されているので、ご参照ください。

リフィル処方箋の対応内容

【リフィル処方箋への記入事項】

- 調剤日と次回調剤予定日を所定の欄に記載する。

- 調剤を実施した保険薬局の名称及び保険薬剤師の氏名を余白又は裏面に記載する。

【調剤録等の作成】

薬剤師法第26条に規定する事項、次回調剤予定日等の必要な事項を記入し、調剤録等を作成する。

【リフィル処方箋・調剤録の取り扱い】

リフィル処方箋の継続利用が可能な場合は写しを調剤録とともに保管し、リフィル処方箋を患者に返却する。

調剤済の場合は、原本を保管する。

- 総使用回数に満たない場合はリフィル処方箋の写しを調剤録とともに保管する。

- リフィル処方箋での2回目以降の調剤及びオンライン服薬指導の際はリフィル処方箋を薬局で保管することが認められた。

(出典:第1回 医療・介護・感染症対策ワーキング・グループ 議事次第 参考資料1(内閣府)(令和4年10月20日))

【患者への対応】

- 継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明する。

- 患者の次回の調剤を受ける予定を確認する。

- 次回の来局の希望があるにもかかわらず予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により患者の状況を確認する。

- 患者が次回の調剤を他の保険薬局において受けることを申し出た場合は、調剤の状況とともに必要な情報を当該他の保険薬局に提供する又は当該情報を記録したものを患者に提供すること。

【処方元への対応】

必要に応じて、調剤した内容、患者の服薬状況等について処方医へ情報提供を行う。

リフィル処方箋に基づく調剤後、処方医に対して当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合には、服薬情報等提供料「2のロ」を算定できる。

【リフィル処方が不適切と判断した場合】

患者の服薬状況等の確認を行い、リフィル処方箋により調剤を行うことが不適切と判断した場合は、調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに、処方医に情報提供を行うこと。

リフィル処方箋の対応フローに関しては日本保険薬局協会の「リフィル処方箋の手引き」(2022年9月8日)が参考になります。

リフィル処方についての原文

他年度の改定内容

監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師

「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。

執筆者のご紹介

執筆者:林 亜紀(はやし あき)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM

救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。

お問い合わせについてのご案内

当サイトでは調剤報酬に関する直接のお問い合わせには対応しておりません。調剤報酬算定に関する詳細な情報や具体的な質問については、厚生労働省またはお近くの地方厚生局に直接お問い合わせいただくようお願い申し上げます。

免責事項:当サイトに掲載されている情報の正確性には万全を期しておりますが、解釈に幅があるもの、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性がございます。利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、当社は責任を負いません。