2024年度(令和6年度)調剤報酬改定の内容に準拠

居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費

公開日2024/05/30

最終更新日

目次

居宅療養管理指導(注1)費、介護予防居宅療養管理指導(注2)費の単位

- 医療機関(病院又は診療所)の薬剤師が行う場合

- 1 単一建物居住者(注3)1人に対して行う場合

- 566単位

- 2 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合

- 417単位

- 3 1及び2以外の場合

- 380単位

- 薬局の薬剤師が行う場合

- 1 単一建物居住者1人に対して行う場合

- 518単位

- 2 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合

- 379単位

- 3 1及び2以外の場合

- 342単位

- オンライン服薬指導(情報通信機器を用いた服薬指導)を行う場合

- 46単位

算定上の注意点

- オンライン服薬指導の場合は、加算は算定不可である。

- 他の医療機関又は薬局の薬剤師が居宅療養管理指導を行っている場合は、居宅療養管理指導費は算定不可である。

- 居住地の変更等により、現に居宅療養管理指導を行っている医療機関又は薬局からのサービスが受けられなくなった場合にはこの限りではない。

関連項目

算定要件の要約

背景

- 日本は少子高齢化による長寿社会になっていることに伴い、慢性疾患の患者割合が増加してきた。これらの患者は地域・家庭にて日常生活を送ることを望んでおり、加えて、医療資源の適正分配等の観点から在宅医療に関する施策が講じられてきた。

- 居宅療養管理指導は介護報酬で定められるものであり、利用者が可能な限り居宅で自立した日常生活を営むことができるよう、他職種連携のもと療養生活の質の向上を図るものとされている。

- 昨今の介護報酬改定においては、2025年問題、2040年問題を見据えた、地域包括ケアシステムの推進や介護にあたる人的資源の確保が柱として定められ、在宅医療におけるニーズはさらに拡大していくことが見えている。

- 薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し

- 2024年度介護報酬改定では、オンライン服薬指導に係る医薬品医療機器等法のルールの見直しを踏まえ、薬剤師によるオンラインでの居宅療養管理指導について、以下の見直しが行われた。

- 初回からオンラインでの居宅療養管理指導の算定を可能とする。

- 訪問診療において交付された処方箋以外の処方箋によるオンラインでの居宅療養管理指導についても算定可能とする。

- 居宅療養管理指導の上限まで算定可能とする。

要点

主な算定要件は以下の通りである。

- 通院が困難な在宅の利用者に対して、指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、ケアマネジャーに対してケアプランの作成等に必要な情報提供を行った場合に算定できる。

- 薬局の薬剤師の場合は、薬学的管理指導計画を策定し、それに基づく居宅療養管理指導を行う必要がある。

- 単一建物居住者の人数に従い、前述の所定単位数を算定する。

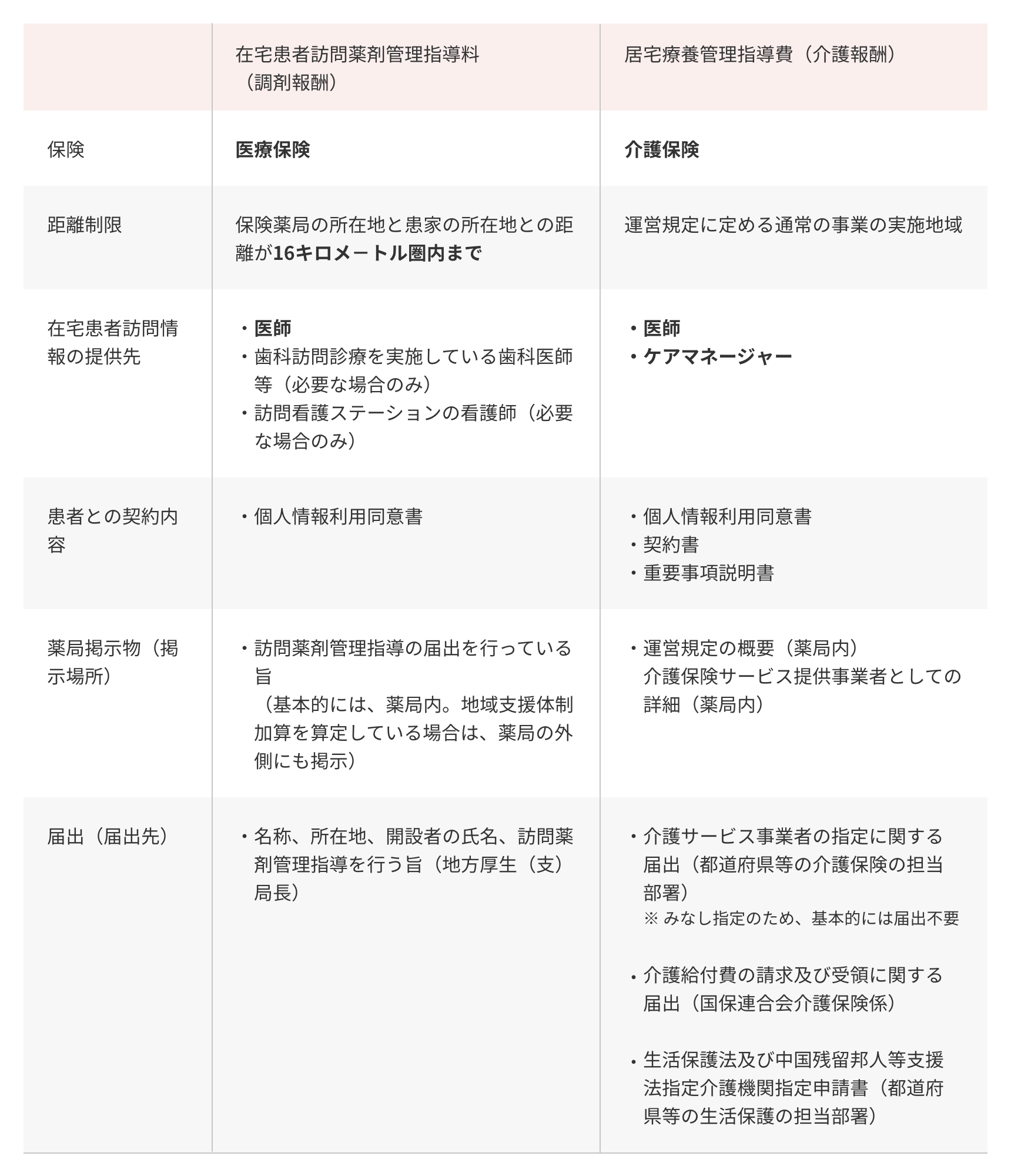

患者の介護保険被保険者証に要介護度の記載がある場合は、医療保険(在宅患者訪問薬剤管理指導料)ではなく、「介護保険(居宅療養管理指導料)を優先」して算定する必要がある。

医療保険と介護保険の違いは以下の通りである。

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

診療報酬である在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は介護保険を算定している患者に対しても算定できます。(詳しくは在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料のページをご参照ください。)

算定要件の詳細

施設基準

なし

施設基準以外の算定要件

算定上限回数

医療機関の薬剤師が居宅療養管理指導を行う場合

1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。

算定する日の間隔は6日以上とする。

薬局の薬剤師が居宅療養管理指導を行う場合

1月に4回を限度として、所定単位数を算定する。

算定する日の間隔は6日以上とする。

オンライン服薬指導の場合

1月に4回を限度として、46単位を算定する。

算定する日の間隔は6日以上とする。

がん末期患者、中心静脈栄養もしくは注射による麻薬の投与を受けている利用者の場合

1週間に2回かつ1月に8回を限度として、所定単位数を算定する。

オンライン服薬指導の場合も、1週間に2回かつ1月に8回を限度として、46単位を算定する。

算定する日の間隔は6日以上とする。

算定対象者

通院が困難なため在宅で療養を行っている利用者に対して算定可能である。

- 継続的な指導等の必要のない利用者や通院が可能な利用者に対して算定することはできない。

(例)独歩で家族又は介助者等の助けを借りずに来局ができる場合等

算定条件

1.

医師又は歯科医師の指示を受ける。

医師又は歯科医師の指示がない場合は算定できないことに留意してください。

初回のみ実施の指示があり、次回以降については指示が無いまま漫然と居宅療養管理指導が継続されるような事態を防ぐため、医師や歯科医師は文書、処方箋等に次のことを記載するように求められています。

①

指示を行った旨がわかる内容

②

指示期間(6月以内に限る)

- 指示期間が「1か月以内」の場合は、指示期間の記載は不要

又は - 薬剤師への指示の場合、処方箋に記載された投与日数の期間に指導を行う指示であれば、指示期間の記載は不要

- 指示期間が「1か月以内」の場合は、指示期間の記載は不要

①又は②の記載が無い場合は、疑義照会等で確認する必要があり、その内容を処方箋と薬剤服薬歴の記録に残すことが必要です。

ただし、薬剤師への指示の場合は、処方箋への記載内容に基づいて居宅療養管理指導を行う期間を把握できるため、「処方箋に記載された投与日数」又は「1月以内」のうち、いずれか長い方の期間を指示期間とする場合は、記載は不要とされています。(出典:「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和3年4月9日)」の送付について 厚生労働省)

(参考:保険調剤Q&A令和4年版 発行所:株式会社じほう 編集:公益社団法人日本薬剤師会)

2.

(薬局の薬剤師の場合のみ)薬剤師が薬学的管理指導計画(注4)を策定する。

3.

利用者を訪問する。

- オンライン服薬指導を行う場合の要件は後述

4.

薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況・薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行う。

5.

利用者又はその家族等に対して積極的に、居宅療養管理指導の内容を文書等で提出する。

6.

速やかに記録を作成する。

薬局薬剤師の場合は「薬剤服用歴の記録」を、医療機関の薬剤師の場合は「薬剤管理指導記録」を作成する必要がある。

薬剤服用歴または薬剤管理指導記録に記録すべき事項については、

居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費についての原文をご参照ください。7.

ケアマネジャーに対してケアプランの作成等に必要な情報提供を行う。

ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定できないこととなるため注意が必要です。

居宅療養管理指導以外のサービスを利用していない利用者や、自らケアプランを作成している利用者など、ケアマネジャーによるケアプランの作成が行われていない利用者に対して居宅療養管理指導を行う場合もあります。

その場合は、前項の規定に関わらず居宅療養管理指導費を算定することができます。ただし、当該利用者が、居宅療養管理指導以外の他の介護サービスを利用している場合は、必要に応じて、利用者又は家族の同意を得た上で、他の介護サービス事業者等に対して介護サービスを提供する上での情報提供や助言を行うべきです。

8.

利用者の服薬状況や薬剤の保管状況に問題があり、その改善のため訪問介護員等の援助が必要と判断される場合には、関連事業者等に対して情報提供及び必要な助言を行う。

9.

(薬局の薬剤師の場合のみ)居宅療養管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対し、訪問結果について必要な情報提供を文書で行う。

10.

必要に応じて、社会生活面の課題にも目を向けた地域社会における様々な支援につながる情報を把握し、指示を行った医師又は歯科医師に、関連する情報を提供するよう努める。

提供した文書等の写しがある場合は、記録に添付する等により保存する。

11.

利用者の居宅への訪問時における薬学管理指導や多職種連携に当たっての留意点については「多職種連携推進のための在宅患者訪問薬剤管理指導ガイド」(国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター)等を参照する。

医師、歯科医師、ケアマネジャー等への情報提供については、ガイド及びガイド別添の報告様式、お薬問診票及び薬学的評価シートを参考に行う。

上記の「社会生活面の課題にも目を向けた地域社会における様々な支援につながる情報を把握し、指示を行った医師又は歯科医師に、関連する情報を提供する」という要件は、基本方針を踏まえた居宅療養管理指導の実施と多職種連携の推進を目的として、令和3年度改定で新しく追加されました。

12.

請求明細書の摘要欄に訪問日を記入する。

13.

(必要に応じて)利用者に投薬された医薬品について、以下の情報を知ったときは、速やかに当該利用者の主治医に対し、当該情報を文書により提供し、当該主治医に相談の上、利用者に対する薬学的管理指導を行う。

- 医薬品緊急安全性情報

- 医薬品・医療機器等安全性情報

在宅協力薬局について

在宅協力薬局とは、居宅療養管理指導を行っている保険薬局(在宅基幹薬局)が、連携する他の保険薬局のことである。

緊急その他やむを得ない事由がある場合には、在宅協力薬局の薬剤師が在宅基幹薬局の薬剤師に代わって当該利用者又はその家族等に居宅療養管理指導を行うことができる。その場合、居宅療養管理指導費の算定は在宅基幹薬局が行う。

在宅協力薬局が居宅療養管理指導を行う場合、以下の要件を満たしている必要がある。

- 薬学的管理指導計画の内容を共有していること

- あらかじめ当該利用者又はその家族等の同意を得ていること

【在宅協力薬局の薬剤師が行うこと】

薬剤服用歴等を記載し、在宅基幹薬局と当該記録の内容を共有する。

【在宅基幹薬局が行うこと】

- 居宅療養管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対する訪問結果についての報告やケアマネジャーに対する必要な情報提供等を行う。

- 薬剤服用歴に当該居宅療養管理指導を行った在宅協力薬局名と、やむを得ない事由等を記載する。

- 請求明細書の摘要欄に在宅協力薬局が当該業務を行った日付等を記載する。

オンライン服薬指導の場合の算定要件

前述の算定対象患者に対して、オンライン服薬指導を行った場合に算定できる。

その場合、服薬指導は以下の要件に従って実施する必要がある。

- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1号)及び関連通知に沿って実施する。

- 居宅療養管理指導の指示を行った医師に対して、オンライン服薬指導の結果について必要な情報提供を文書で行う。

- 利用者の薬剤服用歴を経時的に把握するため、原則として、手帳により薬剤服用歴及び服用中の医薬品等について確認する。また、利用者が服用中の医薬品等について、利用者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう必要な情報を手帳に添付又は記載する。

- 薬剤を利用者宅に配送する場合は、その受領の確認を行う。

- 当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を利用者に配送する際に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収できる。

- オンライン服薬指導のルールについては「服薬管理指導料」のページで詳しく記載している。

注釈

注1 「居宅療養管理指導」とは

居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。

注2 「介護予防居宅療養管理指導」とは

居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。

注3 「単一建物居住者」とは

当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っている者のことである。この時、在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定対象者は合算しない。

単一建物居住者の人数は、以下のいずれかの人数のことを指す。

1.

以下の施設等に入居又は入所している利用者

- 養護老人ホーム

- 軽費老人ホーム

- 有料老人ホーム

- サービス付き高齢者向け住宅

- マンションなどの集合住宅

2.

以下のサービス等を受けている利用者

- 小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る。)

- 認知症対応型共同生活介護

- 複合型サービス(宿泊サービスに限る。)

- 介護予防小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る。)

- 介護予防認知症対応型共同生活介護

ただし、ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞれのユニットにおいて、居宅療養管理指導費を算定する人数を、単一建物居住者の人数とみなすことができる。

【「単一建物居住者が1人の場合」を算定する特殊なケース】

- 1つの居宅に居宅療養管理指導費の対象となる同居する同一世帯の利用者が2人以上いる場合

(例:夫婦のどちらにも算定する場合は「単一建物居住者が1人の場合」の所定単位数×2人で算定可能) - 当該建築物において当該居宅療養管理指導事業所が居宅療養管理指導を行う利用者数が、当該建築物の戸数の10%以下の場合又は当該建築物の戸数が20戸未満であって、当該居宅療養管理指導事業所が居宅療養管理指導を行う利用者が2人以下の場合

注4 「薬学的管理指導計画」とは

「薬学的管理指導計画」は処方医から提供された医師・歯科医師の居宅療養管理指導における情報提供等(又は、必要に応じて処方医と相談した内容)に基づき、他の医療関係職種(歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等及び訪問看護ステーションの看護師等)との間で情報を共有しながら、利用者の心身の特性及び処方薬剤を踏まえ策定されるものである。

以下の点に留意しなければならない。

- 薬剤の管理方法、処方薬剤の副作用、相互作用等を確認した上、実施すべき指導の内容、利用者宅への訪問回数、訪問間隔等を記載する。

- 策定した薬学的管理指導計画書は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存する。

- 薬学的管理指導計画は、原則として、利用者の居宅を訪問する前に策定する。

- 訪問後、必要に応じ新たに得られた利用者の情報を踏まえ計画の見直しを行う。

- 処方薬剤の変更があった場合及び他職種から情報提供を受けた場合にも適宜見直しを行う。

居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費についての原文

他年度の改定内容

監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師

「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。

執筆者のご紹介

執筆者:林 亜紀(はやし あき)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM

救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。

お問い合わせについてのご案内

当サイトでは調剤報酬に関する直接のお問い合わせには対応しておりません。調剤報酬算定に関する詳細な情報や具体的な質問については、厚生労働省またはお近くの地方厚生局に直接お問い合わせいただくようお願い申し上げます。

免責事項:当サイトに掲載されている情報の正確性には万全を期しておりますが、解釈に幅があるもの、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性がございます。利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、当社は責任を負いません。