2024年度(令和6年度)調剤報酬改定の内容に準拠

地域支援体制加算

公開日2024/05/30

最終更新日

地域支援体制加算の点数

関連項目

算定要件の要約

背景

地域支援体制加算に関しては、2024年度(令和6年度)調剤報酬改定で多くの変更が加えられた。そのポイントは以下の通りである。

- 引き続き地域におけるかかりつけ機能を評価することとし、要件の厳格化がなされた。

- 実績要件もさることながら、体制要件については、薬機法における健康サポート薬局に係る要件の一部である、要指導医薬品等に関する事項や健康増進法で規定される施設内禁煙やたばこの販売禁止など法律の壁を超えての要件化に至った。次期改定以降についても、健康保険法のみならず関連法規の関連性に注視すべきとなる前例となった。

- そのほか、緊急避妊薬の対応など今後のかかりつけ薬局機能は拡大・深化の一方である。

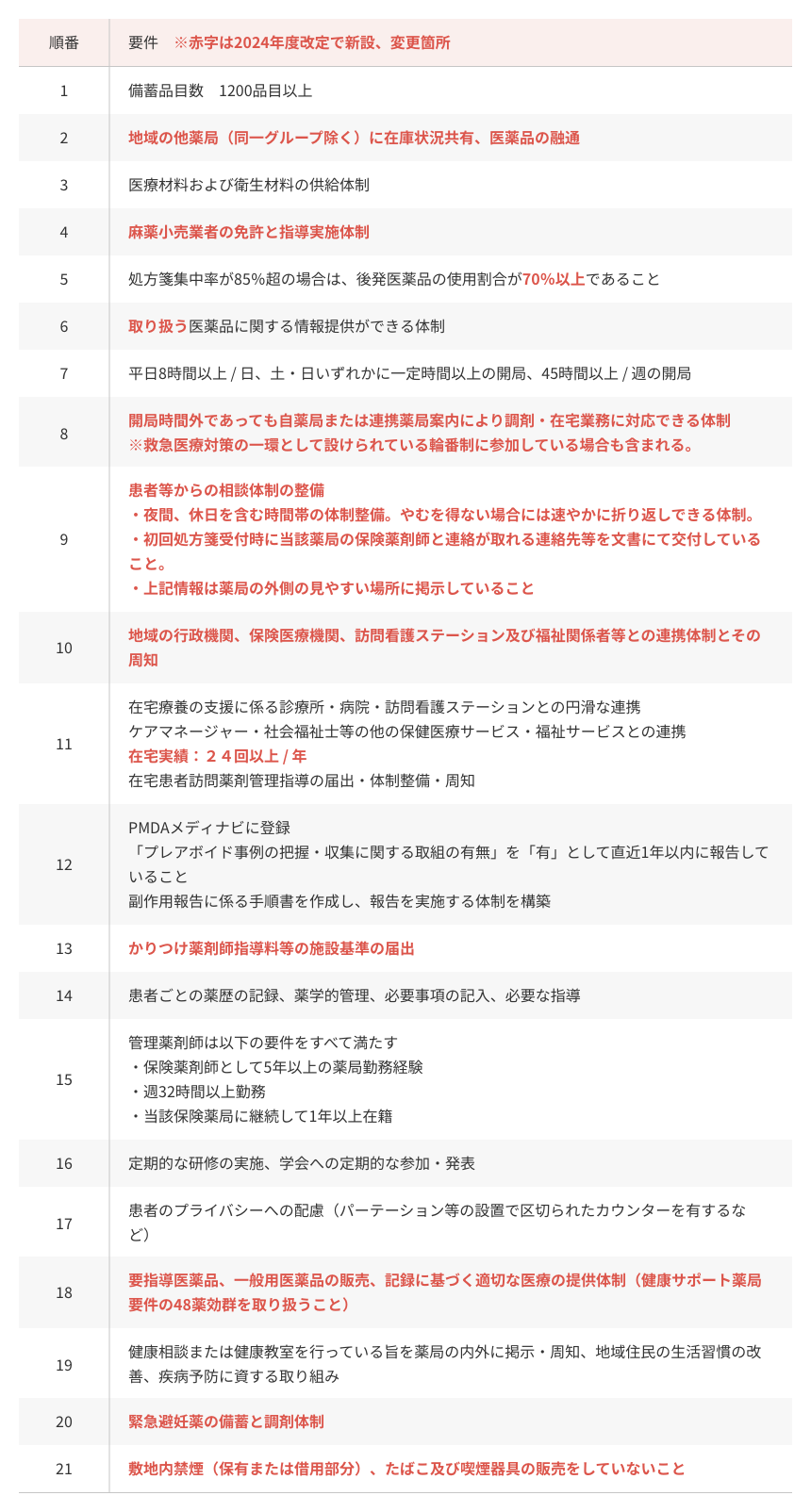

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

算定要件の詳細

施設基準

実績要件

地域支援体制加算1・2・3・4ごとに定められた実績要件と、

地域支援体制加算1・2・3・4共通の体制要件を満たすこと

地域支援体制加算1の実績要件

- 調剤基本料1を算定

以下の①から⑩までの10の要件のうち、④を含む3項目以上を満たすこと

①

②

麻薬等加算で、麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が1回以上

③

重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が20回以上

④

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が20回以上

⑤

外来服薬支援料1の算定回数が1回以上

⑥

服用薬剤調整支援料1及び服用薬剤調整支援料2の算定回数の合計が1回以上

⑦

単一建物診療患者が1人の場合の在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績が直近1年間で24回以上

以下の算定回数を合計する。(ただし、いずれもオンラインの場合の算定回数を除く。)(注:在宅協力薬局として連携した場合や、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて行った訪問薬剤管理指導業務も回数に含めて良い)

⑧

⑨

小児特定加算の算定回数の合計が1回以上

⑩

多職種と連携する会議に1回以上出席

薬剤師認定制度認証機関が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師に限る。

- かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する患者については、上記の ⑧、②、③ 、⑤、 ⑥に相当する業務を実施した場合には、当該業務の実施回数を算定回数に含めることができる。(調剤録または 薬歴に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるようにしなければならない)

- ①から⑨は当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績

- ⑩は、当該保険薬局当たりの直近1年間の実績

(出典:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発0305第6号 厚生労働省 令和6年3月5日)

地域支援体制加算2の実績要件

- 調剤基本料1を算定

- 「地域支援体制加算1の実績要件」の①から⑩までの10の要件のうち、8項目以上を満たすこと

地域支援体制加算3の実績要件

- 調剤基本料1または特別調剤基本料B以外を算定

以下の①から⑩までの10の要件のうち、④と⑦を含む3項目以上を満たすこと

①

②

麻薬等加算で、麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が10回以上

③

重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が40回以上

④

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が40回以上

⑤

外来服薬支援料1の算定回数が12回以上

⑥

服用薬剤調整支援料1及び服用薬剤調整支援料2の算定回数の合計が1回以上

⑦

単一建物診療患者が1人の場合の在宅患者に対する薬学的管理・指導の実績が直近1年間で24回以上

以下の算定回数を合計する。(ただし、いずれもオンラインの場合の算定回数を除く。)

(注:在宅協力薬局として連携した場合や、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて行った訪問薬剤管理指導業務も回数に含めて良い)

⑧

⑨

小児特定加算の算定回数の合計が1回以上

⑩

多職種と連携する会議に5回以上出席

薬剤師認定制度認証機関が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師に限る。

- かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する患者については、上記の ⑧、②、③ 、⑤、 ⑥に相当する業務を実施した場合には、当該業務の実施回数を算定回数に含めることができる。(調剤録または 薬歴に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるようにしなければならない)

- ①から⑨は当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績

- ⑩は、当該保険薬局当たりの直近1年間の実績

(出典:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発0305第6号 厚生労働省 令和6年3月5日)

地域支援体制加算4の実績要件

体制要件

地域支援体制加算1・2・3・4共通の体制要件

【地域における医薬品等の供給拠点としての体制】

1.

保険調剤に係る医薬品として1200品目以上の医薬品を備蓄

2.

薬局間連携による医薬品の融通等

地域の保険医療機関または保険薬局(同一グループの保険薬局を除く。)に対して在庫状況の共有、医薬品の融通する。

3.

医療材料及び衛生材料を供給できる体制

患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給する。当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねる。

4.

麻薬小売業者の免許を取得・必要な指導を行う体制

麻薬及び向精神薬取締法(昭和28 年法律第14 号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許が必要である。

5.

処方箋集中率が85%を超える薬局の場合、後発品の調剤割合が70%以上

施設基準届出時の直近3月間の実績で判定する。

処方箋集中率が85%を超えるか否かの取扱いについては、「第88の2調剤基本料2」の「2 調剤基本料の施設基準に関する留意点」に準じて行う。6.

当該保険薬局において取り扱う医薬品について、次に掲げる情報を随時提供できる体制

- 一般名

- 剤形

- 規格

- 内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)

- 緊急安全性情報、安全性速報

- 医薬品・医療機器等安全性情報

- 医薬品・医療機器等の回収情報

【休日、夜間を含む薬局における調剤・相談応需体制等の対応】

1.

平日は1日8時間以上、土曜日または 日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局。かつ週45時間以上開局

2.

休日、夜間を含む開局時間外であっても自局もしくは連携薬局により調剤及び在宅業務に対応できる体制整備

単独の保険薬局または近隣連携薬局により、患家の求めに応じて休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務(在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導をいう。)に対応できる体制を整備していることをいう。

地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている輪番制に参加している場合も含まれる。3.

患者やその家族等からの相談等に対応できる体制整備

具体的には以下の(イ)〜(ハ)を行う。

(イ)

夜間、休日を含む時間帯の対応できる体制整備

やむを得ない事由により、患者からの電話等による問い合わせに応じることができなかった場合は、速やかに折り返して連絡する。

(ロ)

原則として初回の処方箋受付時に、患者または その家族等に対して事前説明の上、以下の事項を文書で交付する。

- 当該保険薬局の保険薬剤師と連絡がとれる連絡先電話番号等、

- 緊急時の注意事項(連携薬局とともに休日、夜間を含む開局時間外の対応をしている場合は、連携薬局所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。)等

薬袋に記載することも可能である。

記載事項に変更があった場合はその都度交付する。(ハ)

連携薬局と自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示する。

4.

夜間・休日の調剤、在宅対応体制(地域の輪番体制含む)の周知

- 地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション、福祉関係者等に対して、周知すること。

- 周知は自局及び同一グループで十分に対応すること。

- また、同様の情報の周知は地域の行政機関または 薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

【在宅医療を行うための関係者との連携等の体制】

1.

在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションとの円滑な連携

患家の同意の下、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を、関係する診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。

2.

介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携、地域包括支援センターとの必要な連携

3.

在宅患者に対する薬学的管理・指導の実績が直近1年間で24回以上

以下の算定回数を合計する。(ただし、いずれもオンラインの場合の算定回数を除く。)

(注:在宅協力薬局として連携した場合や、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて行った訪問薬剤管理指導業務も回数に含めて良い)

4.

在宅患者訪問薬剤管理指導を行う届出、体制整備

- 処方医の指示に対応ができるよう、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。

(例)保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備える - 自局の内側と外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した文書を交付すること。

- 処方医の指示に対応ができるよう、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。

【医療安全に関する取組の実施】

1.

薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)への登録・情報収集

常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知している

2.

「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近1年以内に都道府県に報告

「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」(平成29年10月6日付け薬食総発第1006第1号)を参照する

3.

副作用報告に係る手順書を作成・報告を実施する体制

【地域医療に関連する取組の実施】

1.

要指導医薬品及び一般用医薬品(OTC)の販売(基本的な48薬効群)

- 販売の際には、購入される要指導医薬品及び一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。

- 購入を希望して来局する者が症状等に応じて必要な医薬品が選択できるよう、様々な種類の医薬品を取り扱うべきであり、健康サポート薬局(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第1条第2項第5号で規定する薬局)の届出要件とされている48薬効群の品目を取り扱うこと。

- 薬効群については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の一般用医薬品・要指導医薬品の添付文書検索システムに記載されているものであること。

2.

健康相談または 健康教室の実施

栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談について応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。

3.

緊急避妊薬の取扱いを含む女性の健康に係る対応

- 緊急避妊薬を備蓄、緊急避妊薬を必要とする者に対する相談への適切な応需・対応、緊急避妊薬の調剤を行う体制を整備する。

- オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤等の対応も適切に行えるようにするため、「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を踏まえた緊急避妊に係る診療の提供体制整備に関する薬剤師の研修について(依頼)」(令和2年1月17日医薬・生活局総務課長通知)に基づく緊急避妊薬を調剤する薬剤師に対する研修を受講していることが望ましい。

4.

敷地内禁煙

次の基準を満たしていること。

①

当該保険薬局の敷地内が禁煙であること。

②

保険薬局が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険薬局の保有または 借用している部分が禁煙であること。

5.

たばこの販売禁止(併設する医薬品店舗販売業の店舗を含む)

当該保険薬局及び当該保険薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第25条第1号に基づく許可を有する店舗)において販売していないことが要件である。

【その他】

患者ごとに薬剤服用歴等を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入し、当該記録に基づく調剤の都度当該薬剤の服用・保管取扱いの注意に関する必要な指導

保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含めて行う。

管理薬剤師が在局

管理薬剤師は以下の基準を満たすこと

- 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。

- 当該保険薬局に週32時間以上勤務していること。

- 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。

調剤従事者等の資質の向上を目的とした定期的な研修計画の作成と研修の実施。薬学的管理指導・医薬品の安全・医療保険等に関する外部の学術研修への参加

併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。

患者のプライバシーへの配慮や高齢者への配慮・丁寧な服薬指導・患者の訴えの適切な聞き取り観点での服薬指導

(例)パーテーション等で区切られた独立したカウンターを有する。必要に応じて患者等が椅子に座った状態で服薬指導等を行う。

施設基準に関する届出

様式87の3、様式87の3の2を用いること。

当年6月1日から翌年5月末日までの間に、新たに施設基準に適合した場合は、届出を行うことができる。届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の5月末日まで所定点数を算定することができる。

注釈

注1 「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは

「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは、次に掲げるもののことである。 ただし、特別調剤基本料Aを算定している薬局で、特別な関係を有する医療機関に情報提供を行った場合は除くこと。

- 服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2、吸入薬指導加算(文書により情報提供した場合に限る)

- 調剤後薬剤管理指導料

- 服用薬剤調整支援料2

- かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対し、服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合(調剤録または薬歴に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるようにしなければならない)

(出典:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発0305第6号 厚生労働省 令和6年3月5日)

経過措置

令和6年5月31日時点で地域支援体制加算の施設基準に係る届出を行っている薬局の場合、令和6年8月31日までの間に限り、以下の要件を満たしているものとする。

【地域支援体制加算1と地域支援体制加算2の届出を行っている薬局の場合】

- 「地域支援体制加算1の実績要件」に記載の①から⑩

- 「地域支援体制加算1〜4共通の体制要件」に記載の以下の要件

- 薬局間連携による医薬品の融通等

- 処方箋集中率が85%を超える薬局の場合、後発品の調剤割合が70%以上

- 夜間・休日の調剤、在宅対応体制(地域の輪番体制含む)の周知

- 要指導医薬品及び一般用医薬品(OTC)の販売(基本的な48薬効群)

- 緊急避妊薬の取扱いを含む女性の健康に係る対応

- たばこの販売禁止(併設する医薬品店舗販売業の店舗を含む)

【地域支援体制加算3の届出を行っている薬局の場合】

- 「地域支援体制加算1〜4共通の体制要件」に記載の以下の要件

- 薬局間連携による医薬品の融通等

- 処方箋集中率が85%を超える薬局の場合、後発品の調剤割合が70%以上

- 夜間・休日の調剤、在宅対応体制(地域の輪番体制含む)の周知

- 要指導医薬品及び一般用医薬品(OTC)の販売(基本的な48薬効群)

- 緊急避妊薬の取扱いを含む女性の健康に係る対応

- たばこの販売禁止(併設する医薬品店舗販売業の店舗を含む)

【地域支援体制加算4の届出を行っている薬局の場合】

- 「地域支援体制加算1〜4共通の体制要件」に記載の以下の要件

- 薬局間連携による医薬品の融通等

- 処方箋集中率が85%を超える薬局の場合、後発品の調剤割合が70%以上

- 夜間・休日の調剤、在宅対応体制(地域の輪番体制含む)の周知

- 要指導医薬品及び一般用医薬品(OTC)の販売(基本的な48薬効群)

- 緊急避妊薬の取扱いを含む女性の健康に係る対応

- たばこの販売禁止(併設する医薬品店舗販売業の店舗を含む)

- 在宅患者に対する薬学的管理・指導の実績24回以上

- かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料の届出

令和6年8月31日時点で地域支援体制加算を算定している保険薬局であって、令和6年9月1日以降も算定する場合、前年8月1日から当年7月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断する。

そして、当年9月1日から翌年5月末日まで所定点数を算定できるものとする。

この場合の処方箋受付回数は、前年8月1日から当年7月末日までの処方箋受付回数とする。

補足

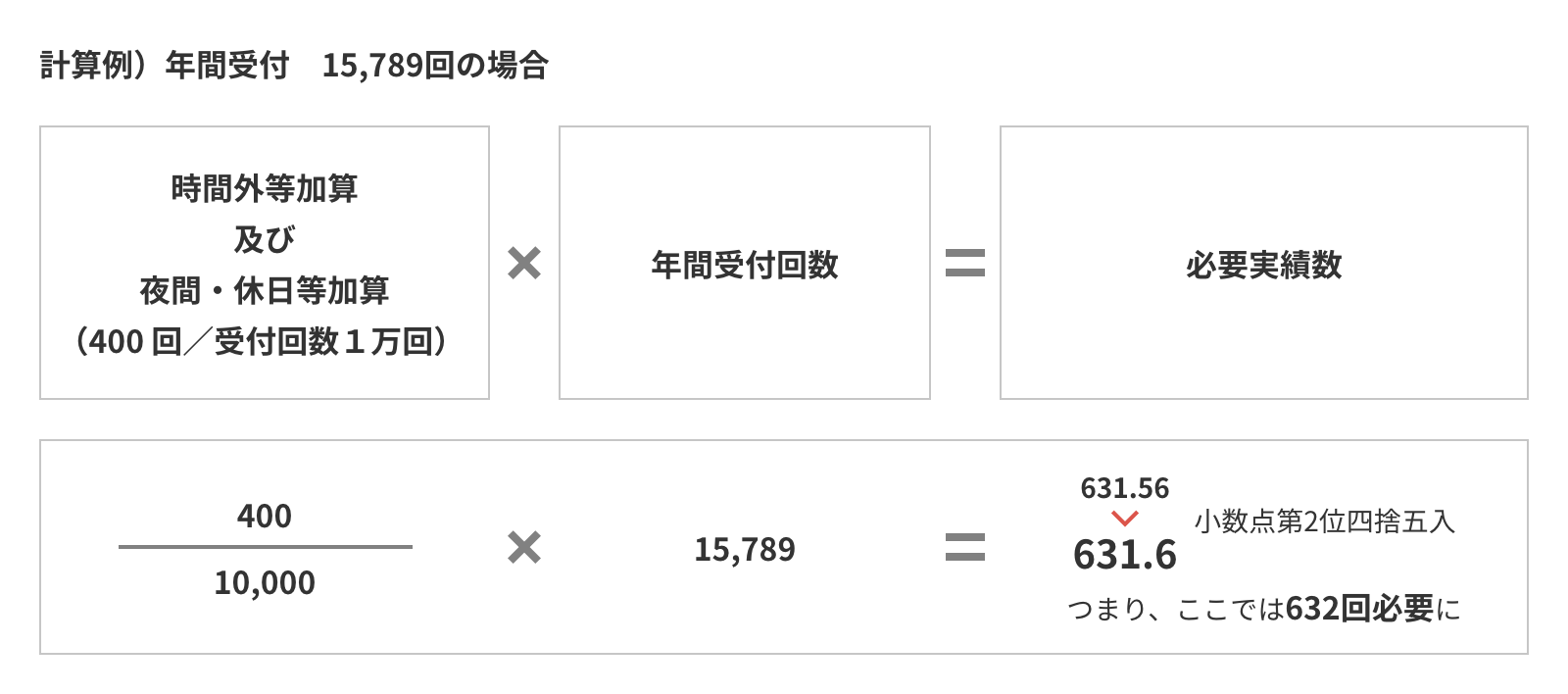

受付回数1万回あたりの必要実績数の計算方法

各基準に年間受付回数を乗じて1万で除して得た回数が、受付回数1万回あたりの必要実績数である。

小数点第二位を四捨五入して小数点第一位まで求める。

- 直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、年間受付回数の代わりに処方箋受付回数1万回を使用して計算する。

- 年間受付回数は「前年5月1日から当年4月末日までの実績」の期間の受付回数のことである。

(出典:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発0305第6号 厚生労働省 令和6年3月5日)

注:スマホ・タブレットの方はズームしてご覧ください。

地域支援体制加算についての原文

他年度の改定内容

監修者のご紹介

監修者:小川 拓哉(おがわ たくや)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 薬剤師

「kakari」の企画/開発を担い、現在は営業活動を通じて薬局の支援に邁進している。行政情報を中心とした「kakariセミナー」の講師として、最新の情報の発信も担当。薬剤師としては、管理薬剤師、在宅医療、薬薬連携構築の他、エリアマネージャーや管理部門など幅広い経験を有している。また薬局における保険指導薬剤師を担うなど、薬剤師として知見を活かした活動も継続している。

執筆者のご紹介

執筆者:林 亜紀(はやし あき)

メドピア株式会社 事業本部 医療機関支援PF事業推進部 PdM

救急医療機関にて診療報酬請求業務を担当した後、医療DXに携わりたいとの考えからエンジニアとしてメドピア株式会社へ参画。「kakari」「やくばと」のサーバーサイドエンジニアとして開発/運用を担当。現在は「kakari調剤報酬事典」の企画開発の責任者を務める。

お問い合わせについてのご案内

当サイトでは調剤報酬に関する直接のお問い合わせには対応しておりません。調剤報酬算定に関する詳細な情報や具体的な質問については、厚生労働省またはお近くの地方厚生局に直接お問い合わせいただくようお願い申し上げます。

免責事項:当サイトに掲載されている情報の正確性には万全を期しておりますが、解釈に幅があるもの、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性がございます。利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為について、当社は責任を負いません。